書評

水野和夫 著 『資本主義がわかる本棚』

いま我々が暮らしている社会は、「資本主義社会」と呼ばれる社会である。

それがどんな社会かというと、「煩悩(ぼんのう)」をかぎりなく肯定していく社会といっていい。

「煩悩」とは仏教用語で、「人の苦の原因となるもの」(Wikipedia)とされ、「人間の心をかき乱す妄念や欲望のこと」と説明されている。

そんなマイナス要素の強い「煩悩」を全面的に肯定し、人間の妄念や欲望をかぎりなく解放していくことが、資本主義の目指すところなのである。

だから、人間の物質的・心理的欲望が消えてしまうと、資本主義は成り立たなくなる。

そのため資本主義は、絶えず人間に向かって、「欲望を持とうよ、快楽に溺れようよ」とささやきかける。

まことに、「資本主義(capitalism)」は罪深い “主義(ism)” である。

いや、正確にいうと、「主義(イズム)」なんかではない。

「経済システム」という表現がより適切かもしれない。

しかし、だからといって資本主義は、単なる “システム” なんかに収まり切るような行儀の良いものではない。

それは、システムそのものを食い破って盲目的に自己増殖していく、モンスターのような運動体といっていい。

資本主義は、「経済」だけを勉強しても解らない

このような資本主義の奇妙な「運動」に最初に興味を抱いたのはマルクスであった。

彼は資本主義の構造に “謎めいた不思議さ” を感じ、その神秘性を解き明かすための古典的名著、『資本論』をこの世に残した。

▼ カール・マルクス

また、資本主義を支える人間の精神には、キリスト教のプロテスタンティシズムの倫理観が反映されていると唱えたドイツの社会学者マックス・ウェーバーの名も忘れることはできないだろう。

マルクスやウェーバーは、すでに資本主義が単なる「経済」の問題ではなく、哲学、宗教学、社会学といった広い意味での “人間学” が関わってくる問題であることを見抜いていた。

しかし、資本主義の不思議な面白さに気づいたのは、マルクスやウェーバーだけではなかった。

フェルナン・ブローデル、カール・シュミット、ウォーラーステイン、スーザン・ソンタグ、トマ・ピケティ、山本義隆、宇沢弘文など、経済学の分野に留まらず、人文学の領域を幅広く逍遥する「知の巨人」たちが、みな一様に資本主義の謎を解くことに好奇心を抱いたのだ。

そのような資本主義の核心に挑んだ人たちの書籍を集め、それらを書評する形で きわめて簡潔明瞭に資本主義の本質を解き明かしたのが、水野和夫氏の『資本主義がわかる本棚』(日経プレミアシリーズ)である。

▼ 『資本主義がわかる本棚』

書名に “本棚” という言葉があるとおり、この本は、「資本主義」を考察するための参考書がずらりと並んだ “目録” のようなものだといっていい。

これが、とにかく面白い。

“資本主義論” というと、誰もが経済をテーマにした書籍だと思うだろうが、水野氏の関心は、いつも経済の範囲に収まらない。

この本の序文では、次のようなことが書かれている。

「(資本主義を考えるための)本をたくさん読むと、ある時、ふと点と点が結びついて線になるのが見えてくる。

そして、線と線が結びつくと、やがてそれが立体形となる。

そこに至るまでには、経済書だけを読んでいても無理である。文学、社会学、哲学、宗教、科学史など幅広いジャンルの本を読む必要がある。

こうした(さまざまな)本の著者たちは、常に『人間とは何か?』を探求している。

人間は、経済学が想定しているように、健全な精神を持って合理的に行動するとはかぎらない。むしろ、人間の住む世界は『病院』にも似ている。実際に、(企業を合理的に運営しているはずの)グローバル企業のトップといわれる人ほど、どこか精神を病んでいることがある」

この本の冒頭に掲げられた以上の文章から分かるように、本書は資本主義が現在抱えている “病理” にメスを入れた本である。

では、資本主義は、いったいどのようにして生まれてきたのか。

また、なぜそれが病んでしまったのか。

この本が問題にしているのは、

「資本主義はどこから来たのか? 資本主義とは何者か? 資本主義はどこへ行くのか?」

という謎である。

▼ ゴーギャン 『われわれはどこから来たのか? われわれは何者か? われわれはどこへ行くのか?』

いつから資本主義は始まったのか?

まず、「資本主義はどこから来たのか?」という問を掘り起こす例の一つとして、水野和夫氏は、大黒俊二・著『嘘と貪欲』という本を挙げる。

「これまでは、資本主義の誕生は17世紀のオランダ東インド会社設立、あるいは産業革命が契機だといわれたが、13世紀にはすでに今の資本の概念が生まれ、“資本論” が存在していたことが1970年代になって明らかになった。

(それが)オリーヴィー(1248~1298年)が構築した13世紀の “資本論” であり、(それによって)中世経済思想の見方は一変した」(大黒俊二『嘘と貪欲』)

… のだそうだ。

ここで言われていることは何かというと、13世紀に、時の宗教的権威の頂点に立っていたローマ教会が、ついに金銭の貸し借りに付随する「利子」を認めたということなのである。

それまで、「利子」というのは、正当な報酬に収まり切らない奇妙なおカネとされ、それがゆえに、「不浄なもの」として忌み嫌われていた。

しかし、貨幣経済が普及し、遠隔地貿易も発達してくると、リスク回避の保証やら商行為のモチベーションを高めるために、ついにローマ教会ですら「利子」を認めざるを得なくなってきた。

要するに、13世紀の西欧世界で、「儲けることは良いことだ」という新しい “道徳” が生まれたのだ。

「資本の概念は、この時点で、『嘘と貪欲』から『必要と有益』へと変わった」というわけだ。

この『嘘と貪欲』という本を書いた大黒俊二氏は、それをもって、「資本主義的な思考が準備された」といっているらしい。

「近代」とは「資本主義の時代」をいう

「資本主義」は、西欧における「近代」の誕生とともに始まったというのが一般的な見方であるが、では時代区分としての「近代」が西暦何年頃に始まったのかというと、それを判断する人の歴史観がそれぞれ反映されるため、諸説並び立つことになる。

しかし、『世界の見方の転換』という本を書いた山本義隆(元・東大全共闘議長)氏によると、

「コペルニクスの『回転論』の出版(1543年)をもって、近代の始まりと見なしうる」

ということになるようだ。

▼ コペルニクス

コペルニクス(1473年~1543年)は、ポーランド出身の天文学者。

彼は、当時の天文学上の “常識” とされていた「天動説」(地球の周りを太陽が回っているという説)に対し、「地動説」(地球の方が太陽の周りを回っているという説)を唱えた学者として知られる。

コペルニクスが準備した近代的思考

この「地動説」が、なんで “近代の幕開け” を用意したのか?

コペルニクスが「地動説」を唱える前、当時の天文学では、「動かない地球の周りを、太陽や月、星といった惑星が回っている」と考えられてきた。

このような認識は、人々に次のようなイメージを植え付けてきた。

すなわち、世界は、「神様が住んでいる聖なる天上世界」と、その下に広がっている「人間の住む賤しい地上世界」に分かれている。

コペルニクス以前のヨーロッパ人は、庶民もインテリ階級も等しく、世界はこのように二つの異なる “領域” に分かれていると思い込んでいたわけだ。

だが、コペルニクスは、

「みんなが思っているのとは逆に、地球は “固定された大地” ではなく、月や星と同じように、太陽の周りを回っている星の一つに過ぎない」

と言い始めた。

これによって、何が起こったのか?

天空に存在する “高貴な太陽” と、地上に存在する “賤しい地球” という中世的な二元論が崩壊し、天と地がベタにつながる “のっぺりとした均一空間” が誕生したのである。

この「のっぺりした均一空間」は、計量可能な空間として意識されるようになった。

資本主義的な思考というのは、世界を計量化して把握するという視点がなければ成立しない。

つまり、コペルニクス的な世界観が普及することによって、神様のつくった世界であったとしても、それは自然科学的に計測できる世界であるという認識が生まれるようになったのだ。

これを「神学的世界観」から、「数学的世界観」への転換と言いかえてもいいかもしれない。

資本主義的な世界観を確立した「大航海時代」

▼ ゲームに登場する「大航海時代」の画像

このような、ヨーロッパにおける “世界観” の大転換期というのは、まさに彼らの大航海時代に当たっていた。

そのため、どこまでも続く「均質な世界」という世界観は、そっくりそのまま地球の海洋のイメージと重なった。

それまで、海には「果て」があったり、「地獄」があったりするなど、行く先々が階層の異なる世界に分節されていたが、コペルニクス以降、海もまた均質な空間であると意識されるようになった。

これは、船乗りたちからみれば、“閉じられた地中海世界” から “無限に広がる大西洋” へと海図のイメージが転換したことを意味した。

ほぼおなじ時代に、イギリスの物理学者であるアイザック・ニュートンも『プリンキピア』(1687年)という書物で、「時間」もまた「数学的に均一に流れる」ということを主張した。

それまで、人間に与えられた時間には、「始まり」と「終わり」があった。

神様が「天地創造」を行ったときが「時間」の始まりであり、神様が人間を裁く「最後の審判」が訪れたとき、それまで流れていた時間も止まると考えられてきた。

しかし、ニュートンは、コペルニクスが「無限の空間」を発見したのと同じように、「時間もまた無限である」と言い切ったのだ。

「時間が無限である」ということは、人間の経済活動には終点がないということでもある。

水野氏は、こう書く。

「“時間” が将来にわたって永遠に続くのだとしたら、人間の経済活動も永久に続くことを前提にしなければならない。

その頃作られていた会社組織というのは、“時間の終わり” を前提とした一度限りの “事業清算型の合資会社” でしかなかったが、やがてオランダの東インド会社のように、継続性を前提とした株式会社が設立されるようになっていく」

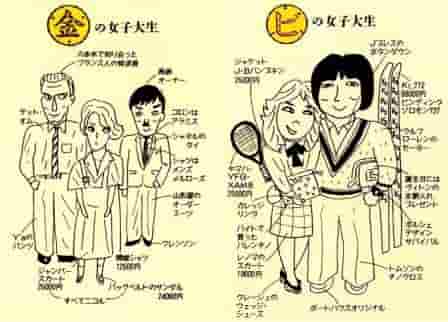

資本主義が頂点を極めたのはいつか?

このように、16世紀前後にその原型を構築した「資本主義」という経済モデルは、その後、未曾有の発展を遂げていくことになる。

その大繁栄の頂点を示したのが、20世紀であった。

水野氏は、資本主義の原理は次の三つの要素に還元できるという。

すなわち、

「より速く、より遠く、より合理的(科学的)に」

である。

そのどれもが、エネルギー消費の問題と関わっていた。

「より速く、より遠く」を実現するには、エネルギーの大量消費が前提となった。

さらにエネルギーのインプットを効率的に抑えたまま、より多くのアウトプット(工業製品)をつくるには、エネルギーの合理的供給がシステム化されなければならなかった。

この完璧なエネルギー供給が、まさに奇跡のように実現したのが、20世紀である。

資本主義が頂点を極めた20世紀の繁栄というのは、「石油」という化石燃料の上に築かれたのだ。

水野氏は、フェルナン・ブローデルの『地中海』を紹介する文章で、次のように書く。

「20世紀は『アメリカの世紀』であり、『石油の世紀』だった。この二つを合わせれば、『モータリゼーションの時代』でもあった」

「自動車」は、まさに資本主義的な工業製品のシンボルであり、また資本主義文明そのものの象徴でもあった。

実際に、20世紀の先進国の繁栄は、自動車による大量かつ高速輸送によって実現したといっても過言ではない。

そのような先進国の繁栄は、実は発展途上国との貿易収支の格差によってもたらされたものであった。

19世紀半ばから20世紀にかけて、先進国は工業製品1単位と引き換えに、およそ10倍の量の原油を発展途上国から入手できたのである。

先進国の各企業は、このメリットを維持したまま大量の工業製品を作り続けることによって、利益を増加させ、貿易収支を黒字にもっていくことができた。

しかし、先進国がこのように安価なエネルギーを入手できたのは、1970年代半ばまでであったという。

▼ アメリカの繁栄

資本主義の「終わりの始まり」

1970年代に入り、先進国に原油を安く買い叩かれていた資源国に「資源ナショナリズム」が台頭するようになる。

それまでは、先進国の石油メジャーが油田の開発権を独占し、国際カルテルを結んで価格を仕切っていたが、資源ナショナリズムの台頭によって、多くの産油国が油田を国有化するようになり、石油メジャーはそれらの地域での石油利権を失っていくようになったのだ。

いわゆる「オイルショック」(1973年)である。

実は、この1970年代というのが、資本主義の「終わりの始まり」ではなかったか? … というのが、水野和夫氏の大胆な仮説なのだ。

資本主義が「近代」の産物であるならば、その資本主義の “エンドタイトル” が見えてきたということは、近代の限界が露呈したことを意味する。

「近代の限界」とは、どういうことか?

水野氏の叙述を追ってみよう。

「21世紀になって、わずか10年間に、何百年ぶりともいえる事件・事故がたて続けに起こった。

9・11(2001年アメリカ同時多発テロ)、9・15(2008年リーマンショック)、3・11(2011年東日本大震災=福島原発事故)である。

これらの事件・事故はいずれも近代の限界が露呈してきたことを示唆している」

と、氏は述べる。

▼ 9・11

さらに、それに加えて、2020年の “コロナウイルスショック” を挙げてもいいだろう。

水野氏に言わせると、

「新型コロナウイルスの蔓延は、地球全体を巻き込んだ現在のグローバル資本主義の限界が見えてきたことをはっきりさせた」(朝日新聞 2020年5月9日号)

とも。

それは、「近代」の終わりを示すことにもつながる。

氏にいわせると、

「『近代』は、休むことなく『前進すること』によって成り立ってきたが、その『前進する意味』が失われてきたにもかかわらず、『前進しようとする衝動』が止まらないから、その反動として収縮が起きているのだ」

となる。

その収縮のもっとも象徴的な例が、今回のコロナショックだ。

では、なぜ資本主義は今日まで “前進” してこれたのか?

資本主義の「前進しようとする衝動」とは何だったのか?

それは、「技術の進歩には限界がない」という人間の信仰がもたらしたものだ。

20世紀になって、電気機械、自動車、航空機など、これまでの技術水準をはるかに超えた驚異的な発明品・応用品が、次々と誕生した。

このあまりにも巨大な技術革新を見た人たちの間で、「技術さえ進歩していけば他の諸問題(=文化、教育、医療など)もすべて技術によって解決されるという “技術教” ともいうべき宗教が誕生した。

「しかし … 」

と、水野氏はいう。

「民間旅客機という現代技術の粋を集めたものが、テロリストの手によって “兵器” に変えられたのが 9・11であり、金融工学(という技術)を駆使した結果が 9・15(リーマンショック)であった。

そして、絶対安全神話を誇っているはずの原子力工学も、3・11(東日本大震災)自然の猛威の前ではなすすべもなかったことが証明された」

つまり、「技術の進歩」という盲目的な信仰から目を覚まさない限り、人間は、「近代の限界」を認知する目を養うこともできず、今後も同じような悲劇を繰り返していくだろう、というのが水野氏の警告なのである。

フロンティアの消滅により変貌を遂げた

21世紀の資本主義

資本主義は、地理上のフロンティアを探し出し、それを食い尽くすことで発展を遂げてきた。

20世紀までの資本主義は、安い物資、安い労働力、そして広大な市場を求めて、中国、東南アジア、中南米という “フロンティア” を食い尽くし、ついには、インドやバングラディッシュを経由して、アフリカにまで到達した。

そのため、21世紀のグローバル資本主義には、もう物理的なフロンティアが残されていない状態になった。

そうなると、資本主義は、フロンティアをもう一度自分の内部に探さなければならなくなる。

それが、一国内に広がっていく「格差社会」である。

先進国に、のきなみ猛烈な勢いで低所得層が増えてきたのは、行き場を失った現代資本主義が、自己の “胎内” に「低賃金労働資源」という新たなフロンティアを見出したからである。

こういう話になってくると、一般庶民の未来はけっして明るくないように思えてくるが、しかし、本書には、その苦難を乗り越える指針も示されている。

すなわち、近代の資本主義が「より速く、より遠く、より合理的に」を目指してきたのだとしたら、その限界が見えてきた現代こそ、「よりゆっくり、より近く、より寛容に」という精神が求められてくると説く。

そして、そのための具体的な展望にも触れられているのだが、長くなるので、ここではフォローしない。

ジャンヌ・ダルクの火刑から学べるもの

とにかく、ここで紹介された著作は、どれもみな素晴らしい。

よくもまぁ、こんな多方面にわたって様々な本を探し出したと感嘆してしまう。

たとえば、フランス史で有名なジャンヌ・ダルクの火刑の話。

水野氏は、コレット・ボーヌ著『幻想のジャンヌ・ダルク―中世の想像力と社会』という本から、次のような知見を得る。

▼ ジャンヌ・ダルク

ジャンヌの宗教裁判が行われたのは1430年だが、この事件はフランスが近代化を遂げていくためには避けて通れない事件だったというのだ。

すなわち、この時代に、時の為政者や宗教家、そして一般庶民が、ジャンヌを「魔女」だとか「聖女」だとか議論しながら火刑することによって、「魔女」や「聖女」が実在した中世的な幻想に決着をつけることができたというわけだ。

まぁ、ほかにも面白い書籍がたくさん紹介されていたが、長くなるので、これ以上は触れない。

最後に、結論めいた話を一言。

グローバル企業のトップたちが抱えるニヒリズム

現在、水野氏が問題にしているのは、世界のグローバル企業のトップたちが抱えているニヒリズムだ。

すでにAI による計算すら追いつかないような世界中の富を手に入れたグローバル企業のトップたちがいま求めているのは、物への欲望でも、精神の充足でもない。

マネーゲームの高揚感に過ぎない。

「何もやることがないから、とりあえず “マネーゲーム” でもするか」

というグローバル企業のトップたちのアンニュイに満ちた精神によって、いま世界の資本主義が動いている。

そういう彼らの終末論めいた荒廃感も、文芸的には興味深いけど … 。

▼美術から見るイギリスの資本主義社会の成立