昔から、ジャズを聞いていると、いつも「大人の音」というイメージを持つことが多かった。

その気分を伝えるためのうまい言葉がなかなか見つからない。

強いていえば、大人の切なさ、大人の粋さ、大人のカッコよさ、大人のずるさといったものが、モヤモヤと浮かんでくるという感じだ。

なぜ、そんなふうに感じるのか。

最近ごく単純なことに気がついた。

昔、そういう音を聞いていた私が、単にガキだったからだ。

ガキの頃に聞いた大人の音楽が、「大人の匂い」を持っていたのは、考えてみれば当たり前のことである。

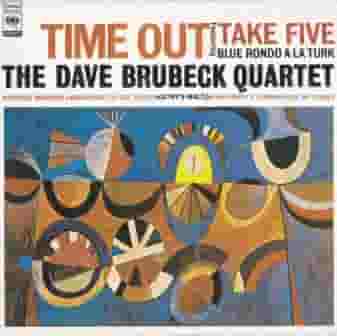

そんな “大人の音” を最初に教えてくれたのが、ラジオから流れてきたデイブ・ブルーベック・カルテットの『Take Five (テイクファイブ)』だった。

それを聞いたときは、まだ中学生。

ラジオを通じて、全米トップ40に浮上してくるようなポップスをずっとフォローしていたけれど、「テイクファイブ」は聞いたこともなかったサウンドだったから、とても印象に残った。

▼ 『TAKE FIVE』 Dave Brubeck Quartet

「テイクファイブ」を含むアルバム『タイムアウト』が録音されたのは1959年。その中から取り出された「テイクファイブ」は、1960年代全般を通じてポピュラー音楽界の人気曲として君臨し、ジャズなど聞いたこともない人ですら、「このメロディーなら知ってる」とうなづかせるほどの大ヒット曲となった。

このレコードを買ったのは、15歳のときだった。

LPを買うほどの小遣いはなかった。

けっきょく、シングル盤しか買えなかったが、それでも大好きだったビートルズのレコードを買うのを我慢して、こちらを優先した。

それは、まさに “大人の音” だったからだ。

特に、ポール・デスモンドの吹くアルトサックスの音色が、未熟な熱情に左右されない大人のクールさを表現しているようで、なんともカッコよく聞こえた。

こういうクールさをたたえた音色というのは、当然ビートルズにはなく、それ以前に親しんでいたスイートなアメリカンポップスにもないものだった。

コニー・フランシス、ポール・アンカ、パットブーンといったアメリカンポップスが、一口含んだだけで口いっぱいに甘みが広がるオレンジジュースなら、ビートルズは炭酸の刺激が強いコカ・コーラ。

そして、ポール・デスモンドのサックスは、アルコール飲料。大人だけが座ることを許されたバーカウンターの上にそっと置かれた、氷入りのカクテルのように感じられた。

後に、少しジャズに関する能書きをかじっていたら、こういうクールな音色は、ウエストコーストジャズの特徴だ、という言説を読んだことがある。「ニューヨークを中心に発展したイーストコーストの黒人ジャズに対し、ウエストコーストは白人のミュージシャンが多かったからだ」という話なのだが、(それも一理あるのだろうけれど、)ポール・デスモンドの音のクールさは、けっきょく彼独特の個性だという気もする。

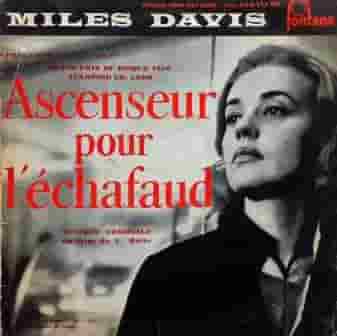

この「テイクファイブ」以上に、「大人」を感じたジャズはマイルス・デイビスが手掛けた映画音楽『死刑台のエレベーター』(1958年)のテーマだった。

▼ 『死刑台のエレベーター』

フランスのルイ・マル監督が、25歳のときにつくったというサスペンス映画で、その映画で使われる大半の曲を、マイルスがラッシュを見ながら即興でつくったという。

不倫と、裏切りと、殺人を扱った絵に描いたような大人の犯罪映画だったが、マイルス・デイビスは、その映画のコンセプトをさらに4~5倍くらい増幅させたような「大人の頽廃」と、「大人のアンニュイ」と、「大人の哀愁」を盛り込んだ。

そのサウンドから伝わってくるのは、人間の心の奥に潜む「無慈悲な冷酷さ」。運に見放された人間を襲う「孤独と寂寥」。そして、ネオン輝く街の底に沈む「夜の深さ」。

中学生の頃に、この曲をラジオで聞いて、大人というものの怖さと美しさを同時に知った気になった。

1950年代というのは、フランスで、ジャズと映画が結びついた時代でもあった。

フランスの映画界に「ヌーベルバーグ」という運動が起こり、そこに参加した若い映画監督たちが、アメリカのモダン・ジャズをサウンドトラックに使うようになったのである。

前述した『死刑台のエレベーター』(ルイ・マル 1958年)などはその筆頭だが、そのほかに、『大運河』(ロジェ・バディム 1957年)、『危険な関係』(ロジェ・バディム 1959年)、『殺られる』(エドゥアール・モリナロ 1959年)などといったジャズを使った映画が、この時代に集中した。

もちろん、こういった一連の映画を、私はリアルタイムで見たわけではない。

なにしろ、『死刑台のエレベーター』が公開された1958年は、私はまだ8歳だったから、そんな映画が封切られたことなど知るよしもない。

すべてを知ったのは、高校生になって、『サントラにジャズを使った映画音楽集』というオムニバスレコードを買ってからだった。

そのアルバムのなかに、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズがサントラを担当した『危険な関係のブルース』があった。ロジェ・バディム監督の『危険な関係』(1959年)のテーマソングである。

この音楽がめちゃめちゃにカッコよかった。

▼ 『危険な関係のブルース』

ライナーノーツによると、映画の原作は、18世紀の作家ラクロによって書かれた貴族社会のモラルの崩壊を描いた官能小説だという。映画はそれを20世紀のパリに設定し直し、上流階級の退廃的な恋愛劇に置き換えたとも。

それを読み、曲を聞いただけで、どのような映画なのか、私はすぐに推測できた。

アート・ブレイキーの演奏が何よりも雄弁に、映画のかもし出す空気のようなものを暗示していたからだ。

まず、のっけから飛び出すリー・モーガンのトランペットが、この曲のすべてを語っていた。

行進曲のように威勢よく。

パーティーのクライマックスのように華やかで。

そして、人々の貪欲な欲望を解き放つように、ふしだらで。

もし、パーティー会場でこんな曲が流れ始めたら、男も女も自分のお目当ての相手を血眼になって探し始め、お互いに、発情した獣同士のように相手を口説き始めるだろう。

そんな情景を想像させるような曲だ。

この演奏から、私は「大人の快楽」と「大人のふしだら」を嗅ぎ取った。

それは私にとって、嫌悪すべきものではまったくなく、甘い誘惑に満ちたものだった。

ここに書いた「大人の匂い」などという話は、70歳代も半ば迫ろうという私のようなジジイが書くこと自体、恥ずかしい話かもしれない。

だが、ジャズを聴くと、いまだに若い頃の感覚がよみがえる。

それは、ロックやR&Bを聞いたときには感じられないものだ。

おそらく、

「お前はいまだに本当の “大人” になりきっていないのだから、もっと精進しろ」

という、もう一人の私が叱る声なのだろうと思っている。

▼ 1960年代の前衛ジャズ