9歳のときに観た「拳銃の報酬」の衝撃

小さい頃、何度か親父に映画に連れていったもらったことがある。

しかし、記憶に残っているのは、この一本しかない。

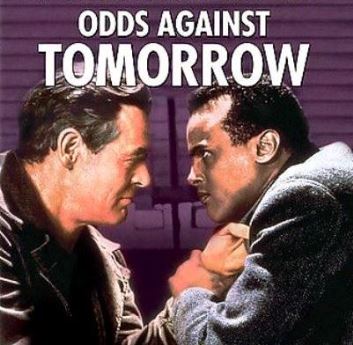

『拳銃の報酬』(1959年)

私が小学3年生のときのことだ。

映画の原題は、「ODDS AGAINST TOMORROW (明日に賭ける)」

ギャング映画だった。

お袋が親父に向かって、

「あなた、休日なのだから、家の中でごろごろしていないで、子供を遊園地にでも連れて行ったら」

などと焚きつけたのだろう。

お袋がこのように指示を出さないかぎり、親父は、子供に対しては不器用な男であり続けた。

私たちは、人もまばらな午後の電車に揺られて、新宿に出た。

「ピストル映画でも観るか?」

親父にとって、ギャング映画も西部劇も、みな “ピストル映画” だった。

彼が、本当にそういう映画を好きだったのかどうか、分からない。

たぶん、子供はみな、派手にピストルを撃ち合う活劇映画を好むはずだ … ぐらいの認識だったのだろう。

私は、素直な笑いを顔に浮かべたかどうか。

なにしろ、どんな会話を交わしたことやら、とんと思い出せないのだ。

おそらく、2人ともぎこちなく並んで歩いていただけだと思う。

日頃、子供と遊ぶ時間が取れない親父の、思いっきり不器用な休日だった。

1950年代の末。

当時の新宿は、まだ田舎臭かった。

新興都市の猥雑さはあっても、田舎の寂しさがたぶんに残っていた。

それでも、東口には中村屋があったり、紀伊国屋書店があったりして、それなりに活気があった。

しかし、西口には発展のかけらもなく、駅前に居酒屋や喫茶店があったかと思うと、そのままダラダラととりとめもなく住宅街につながっていた。

高層ビルなどは陰も形もない。

夕空を飛ぶカラスが、そのまま山にでも帰っていくような景色が広がっていた。

商店街が途切れた一角に、「場末」という言葉がぴったりの映画館があった。

『拳銃の報酬』という看板がかかっていた。

親父にとって、おあつらえ向きの “ピストル映画” だった。

休日の物憂い午後。

客の入りもまばらだった。

このとき観たこの映画は、後に「フィルム・ノワール」の傑作とまでいわれるほど、マニアックなファンの間で評判となった。(しかし、幼い私は、もちろんそんなことを知るよしもない)

監督は、ロバート・ワイズ。

後に、「ウエストサイド・ストーリー 」、「サウンド・オブ・ミュージック」の監督として知られることになる。

主役は、黒人歌手のハリー・ベラフォンテ(下の写真左)と、白人俳優のロバート・ライアン(右)。

この2人が、元警察官の老人(エド・べグリー 写真中央)の仲介により、銀行強盗の仲間としてトリオを組むことになる。

▼ 予告編

ハリー・ベラフォンテの役は、クラブの専属歌手。

しかし、彼は、別れた妻子への生活費の支給も思うようにいかず、競馬の借金もかさんで、暗黒街のボスから、「金を返さないと妻子に危害を加える」と脅されている。

一方のロバート・ライアンは、殺人の前科があるため就職も思うようにいかず、情婦に養われながら鬱屈した日々を送っている。

金が欲しくてうずうずしている2人。

(というよりも、今の状況から抜け出したくて仕方がない2人)

そういう状況を察した元警察官の老人が、彼らに銀行強盗のアイデアを持ちかける。

しかし、ロバート・ライアン演じる中年男は、大の黒人差別主義者。

「黒人が仲間に加わるなら、俺はやらない」

と、老人に駄々をこねる。

一方、黒人のハリー・ベラフォンテは、そういう人種差別主義者に、激しい憎悪を燃やす。

最初から、波乱含みの人選なのだが、この計画には、どうしても黒人が加わる必要があったのだ。

つまり、狙った銀行は、6時になると数人の従業員を残しただけでシャッターを閉めてしまうのだが、その15分後には、レストランから運び込まれる夜食を仕入れるために、一瞬だけ裏口を開ける。

その夜食を届けるのが、いつも決まった黒人の給仕。

ハリー・ベラフォンテがそいつに成りすまして、開いたドアをからまんまと銀行に入ってしまおうというのが、元警官の老人が立てた計画だったのだ。

しかし、その計画は、結局ロバート・ライアンの人種差別が災いして、頓挫する。

事件のさなかに火災が起り、犯人たちは全員丸焦げ死体になってしまうのだ。

その状況を検分する警察官がいう。

「こう真っ黒じゃ、黒人だか白人だか分からねぇや」

つまり、人種差別を皮肉るブラックジョークでエンディングを迎える。

そういうところも含め、子供心に、ものすごく印象に残った映画だった。

モノクロームの映像と音楽がよかった。

音楽を担当したのは、MJQ(モダンジャズ・カルテット)。

ピアニストのジョン・ルイスが、わざわざこの映画のために、テーマ曲「ODDS AGAINST TOMORROW」を書いている。

演奏していたミュージシャンたちのことを知ったのは、ずっと後のことだが、たぶんこの映画で、私はジャズという音楽を初めて意識したことになる。

それは、子供が知らない大人の世界を感じさせる音楽だった。

この映画が、とても強い印象として残ったのは、(人種差別などという)社会派的なテーマとは関係なく、

「ああ … 大人って辛いんだ」という思い。

「生きることって、悲しいんだ」という思い。

そして、大人の辛さと悲しさには、「陰影がある」といったような、様々な思いを抱いたからだ。

それは、コントラストの強いモノクロの映像と、クールなジャズの響きがもたらしたものだと思う。

音楽が画面に及ぼす支配力は強い。

買い物客であふれるニューヨークの映像も、ワルツでも流れていれば、人々が舞踏を楽しんでいるように見えるだろう。

同じ画面でも、クールなジャズがかかると、華やいだ人々の笑顔の裏に、けだるい孤独が浮かび上がる。

この映画で使われた音楽は、後者だ。

そのため、

「都会に生きる人間の、砂を噛むようなやるせなさ」

「同じ生活が続いていくことの、とりとめのなさ」

「今の生活から脱出したいという、身をよじるような焦燥感」

主人公たちのそんな思いが、モノクロの寂しい映像に見事に絡み合っていた。

映画を観終わった後、私と親父はどうしたのだろう。

中村屋にでも寄って、カレーでも食べたのだろうか。

親父が、この映画をどう思ったか分からない。

たぶん、映画の感想を語り合うほど、私は言葉を持っていなかったし、親父の方も、(なにがしかの感想を抱いたとしても、)それを子供が理解するとは思っていなかっただろう。

だいぶ後になって、私はこの映画のテーマ曲の入った MJQ のアルバムを手に入れた。

自分がジャズというものに最初に触れた、記念すべきアルバムだと思ったからだ。

しかし、私は、この映画のこともテーマ曲のことも、親父の前で話すことはなかった。

アルバム自体は親父が死んだ今も、時々、思い出したように聞く。

自分で買ったアルバムなのに、親父からのプレゼントであるように感じることがある。