平成が終わろうとしていたころ、「今の若者が昭和歌謡に夢中 … 」みたいな情報がマスコミに流れていたことがあった。

そのころ、ふと思ったことがあった。

そういう若者たちが、「昭和」という言葉からイメージしているものって、いったい何なのだろう?

「令和」になっても、テレビのワイドショーなど観ていると、とかく「昭和」がキーワードとなることが多い。

「平成」ではなく、必ず「昭和」なのだ。

たとえば、散歩番組などを観ていると、レポーターが、

「いやぁ、昭和チックな街並みですねぇ !」

と表現したり、グルメ番組を取材するレポーターが、

「まさに、昭和の味そのままのナポリタンです」

とかいう。

▼ 「昭和」の街並み

そういうときに、「昭和」という言葉を使う人たちは、いったいどんな風景、どんな風俗、どんな味を想像しているのだろうか。

すぐ浮かぶのは『三丁目の夕日』的映像

一口に「昭和」といっても、その言葉があらわす時代は長い。

「昭和」というのは、西暦でいうと1926年から1989年。

63年の長きにわたり、その間に太平洋戦争がある。

ただ、戦争に覆われた「昭和」を知っている人は、高齢者になってきているから、人口としては少なくなってきている。

したがって、大多数の人が想像する「昭和」というのは、主に昭和30年代から60年代。

西暦でいうと、1960年代から1980年代ぐらいではなかろうか。

昭和30年代といば、街中をオート3輪が走り、東京タワーの建設が始まり、家にぽつぽつと白黒のテレビが普及し始めた時代。まさに映画『三丁目の夕日』のような世界だった。

それは、経済的にはまだ貧しかった東洋の島国が、経済立国を旗じるしに歩み始めた時代だった。

しかし、昭和50年代になると、日本は諸外国から「ジャパン・アズ・ナンバーワン」などと称される経済大国になる。世界をリードする経済力を背景に、大都市を中心にバブル文化が花開いた。

どちらの時代においても、「昭和」のキーワードは「成長」と「繁栄」という言葉に集約される。

つまり、「高度成長」と「バブル」という二つの膨張期を抱えたのが昭和という時代なのだ。

デフレ一色に覆われた平成期に「昭和再評価」が生まれてきた背景には、この「膨張した日本」に対するノスタルジーがあったはずだ。

モノが増えていくことを確認するのが

「昭和」だった

昭和25年(1950年)生まれの私の個人史に、この「昭和」という時代を重ね合わせてみると、私は「高度成長」と「バブル」という二つの膨張期をリアルタイムで体験している。

高度成長期がスタートしたといわれる昭和29年(1954年)。

私は4歳だった。

翌年から神武景気と呼ばれる好況期がやってきて、電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビという三つの家電が家庭にそろうことが「最高の幸せ」といわれるようになった。

もちろん、当時の私の家にはそのどれもなかった。

昭和32年(1957年)、ようやくわが家に白黒テレビがやってくる。

そのテレビで「名犬ラッシー」、「パパは何でも知っている」などのアメリカ製ホームドラマや「月光仮面」、「まぼろし探偵」といった(今でいうコスチュームヒーローもの)を見るようになる。

翌年、隣の家が、登場したばかりのスバル360を買い、それを自慢げに運転する姿を見て、自家用車を持つ家庭というものが近所に出現したことに驚いたものだった。

▼ スバル360

昭和39年(1964年)、中学2年生だった私は、ビートルズのファンだという友人の家に遊びに行き、ラジオでしか聞いたことのなかったビートルズをはじめてステレオで聞いた。

レコードはモノラルだったが、左右のスピーカーから流れてくる音量の豊かさに圧倒された。

「俺もステレオが欲しい」と思いつつ、受験のためしばらく我慢し、高校に入ってようやく親に買ってもらった。

こういうように、私から見た「高度成長期」というのは、自分の家や周りの家に「モノ」が増えていく時代といえた。

そのモノを本当に欲しいのかどうかは別にして、とにかく「お隣が買ったのだから、うちも買う」というのが、物を購入する最大の動機となった。

高度成長期の人々の感性

おそらく、こうして多くの “中間層” がこの時代に生まれていったのだ。

つまり、高度成長期の「昭和」というのは、大量生産されたものを大量消費することによって、膨大な中流家庭が生まれていった時代だった。

同じものを買って消費するのだから、商品を買ったときの感動も、それを消費するときの満足感もだいたい似たり寄ったりになる。

ということは、人々の生活感覚や人生観もステレオタイプ化されたことを意味する。

ただ、それを当時「個性の喪失」などと考える人はほとんどいなかった。

むしろ、階層アップして、周りの人と同じ価値観を共有することが、ひとつの喜びとなった。

そこには、少しずつ生活をステップアップさせていく人々同士の連帯感があった。

それを、今風に「人との絆」という言葉で言い表してもいいのかもしれない。

たぶん、平成を生きた人々が「昭和」という言葉に温かいイメージを感じるとしたら、それは “昭和の人間” がお互いに維持していた「絆」の強さからくるものであろう。

イメージとしては、“フーテンの寅さん” がときどき帰ってくる柴又に生きるオジサン、オバサンの世界といってもいい。

この昭和的な「人と人との絆」は、テレビドラマでもノスタルジックに反復されており、池井戸潤氏の小説をドラマ化したものなどは、みなこの路線に沿っている。

▼ ドラマ「下町ロケット」

つまり、最初に、利害の異なる人々の敵対関係が示される。

次に、主人公の夢や情熱に共感する協力者が現れる。

(この場合の主人公は、たいてい時代に乗り遅れそうになった中小企業事業者だ)

やがて、主人公が一つのプロジェクトを立ち上げ、協力者たちの力を結集して、圧倒的な力を持つ敵対者にコンペティションを挑む。

最後は、主人公と協力者たちの信頼関係が実を結び、主人公側が勝利を収めて、「絆の勝利」という美談に収束する。

『下町ロケット』や『陸王』などに登場する人々のメンタリティーは、基本的にこういう高度成長期の精神モードがベースとなっている。

まさに、この昭和的な人間の絆が、ドライな企業経営者が増えた平成の人たちを泣かせてきたわけだ。

▼ ドラマ「陸王」

バブル文化は「昭和」が格差社会に

向かったことを示すもの

高度成長期のあとに、日本はもう一回 “膨張期” を迎える。

それが「バブル」である。

バブルという言葉は、「泡のように実体のない好景気」という意味で使われているが、その渦中にいるときは、誰もそんな言葉を知らなかった。

やがて、狂乱的な好景気が突如終焉し、企業倒産やリストラの嵐が吹き荒れるようになってから、「あの好景気はバブルだったのか … 」という形で語られることになった。

バブルのスタートは、昭和61年(1986年)だとされている。

「昭和」は63年(1988年)で幕を閉じるから、バブル期といわれる「昭和」はわずか3年でしかない。

しかし、その3年間はあまりにも強烈で、後に「昭和」 = 「バブル」というイメージを日本人の心に植え付けることになった。

バブルスタートの昭和61年。

私は、大手自動車メーカーのPR誌を編集する仕事の11年目を迎えており、そのメーカーが制作するCMの裏話などを取材するために、CMに出演するタレントや文化人のインタビューをまとめることがメインの仕事になっていた。

CM制作の裏話の取材だから、それを企画した大手広告代理店の担当者やクライアントの広報マンたちと顔を突き合わせることになる。

みな見事なファッションに身を包んでいた。

広告代理店の担当者たちは、男はアルマーニなどの細身のスーツに身を包み、ヴィトンのセカンドバッグを小脇に抱え、きれいに整えた細身のヒゲを鼻の下に蓄えていた。

女性たちは、これまた「ジュリアナ東京」のお立ち台で踊っているような肩パッドの張ったボディコンスーツで身を整え、バリバリのキャリアウーマンの色気を漂わせていた。

みなカッコよかった。

打ち合わせた後に、CMに出演したタレントや俳優、文化人と実際に会うことになるのだが、タレントや俳優よりも、周りを固めたスタッフたちのほうがはるかにカッコいいということも多かった。

しかし、彼らのファッションには「個性」というものがまったくなかった。

つまり、この時代から、「カッコいい」ということは無個性を意味するようになっていたのだ。

「差別化」という言葉に潜む「非個性化」

この時代、広告制作のコンセプトを練り上げるスタッフたちは、「差別化」という言葉をよく使った。

類似商品が乱立するなかで、いかに今回打ち出す商品の個性を際立たせるか。

それが、広告制作のキーとなった。

しかし、その「差別化」を訴えるバブル期のモテ男・モテ女たちのファッションは、逆にブランド品の呪縛にとらわれ過ぎて、結果的に無個性になってしまうところがあった。

高度成長期においては、誰もが同じモノを持つことで安心感を共有する人が多かったが、バブル期の人々は「人と違う個性」を発揮しようとして、結果的に同一性のワナにハマったのだ。

それは、たぶんバブル期が、実は格差社会が広がりつつある時代だったからだと思う。

「個性を追求する」

という標語がメディアに踊るようになったのは、高度成長期に形成された膨大な中流層が崩れ始めたことを意味する。

実際は、その頃、「個性化」とか「多様化」という美辞のもとに、モノを買える層と買えない層の分断化が図られたといっていい。

だから、モノを買える消費者であることをアピールするには、自分がセレブであることを周りに知らせる “記号” が必要となった。

記号として認知してもらうには、誰が見てもそれと分かる同一性が保証されなければならない。

その記号が、“ブランド” であった。

だから、ブランドブームは格差社会を背景にして登場したブームであった。

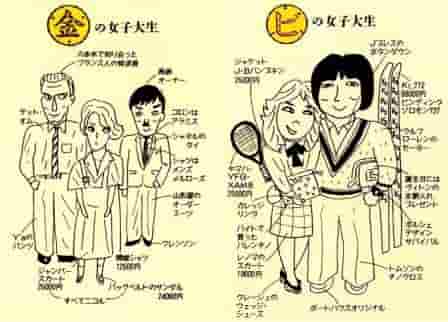

昭和50年代末期、渡辺和博が発表した『金魂巻』(1984年)では、金持ちを「まる金」、ビンボー人を「まるビ」と峻別することによって多くの読者を笑わせたが、それはまさに格差社会の到来を予告した現象だった。

ブランド消費の世界では、「個人消費こそが自己実現につながる」というキャンペーンが張られ、衣服においてはアルマーニ、ヴェルサーチ、コムデギャルソン、小物ではヴィトン、エルメス、車ではシーマといったブランド商品がマーケットの先端を飾るようになった。

そういう傾向を促進する文化として、西武百貨店のCMや松任谷由美のニューミュージックなどが総動員された。

こういうバブル文化の特徴を、一言でいえば「表層的」という言葉に集約される。

「バブル(泡)」とは言い得て妙で、まさに中身のないことをいう。

バブル商品の多くがブランド化を図っていったということは、逆にいえば、実体の伴わないプアな商品でも、ブランドという “表層” で粉飾すれば売れる時代が到来したことを意味する。

消費構造の最先端を行ったバブル文化

こういう中身のないブランド戦略を盛り上げるために、メディアもこぞって協力し、ブランド品を消費するシチュエーションやロケーションを用意した。

すなわち、

「船上から眺める東京湾」、

「大都会の夜景を見下ろすレストラン」、

「ウォーターフロントの倉庫街にたたずむタンゴカフェ」。

そんなシチュエーションに身を置いてキラキラ輝く一夜を享受する若者たちの姿が、テレビのワイドショーやトレンディドラマ、ファッション誌を彩るようになった。

今日、「平成」から「令和」に生きた人々が、「昭和」という言葉から受けるバブリーなイメージというのは、この昭和の最後を飾ったバブル文化に由来する。

昭和期の「高度成長」と「バブル」の相克が

平成ドラマを生む

以上、高度成長期の人々のメンタリティーと、バブル時代の人々のメンタリティーを比べてみたが、平成後の人々が抱く「昭和」のイメージには、この両方が重なっている。

つまり、暑苦しくって野暮ったい高度成長期と、スマートで軽佻浮薄なバブル期の二つが混在しているわけだ。

そして、この二つの「昭和」が混ざり合って、ドラマなどでせめぎ合うことがある。

池井戸潤氏の描くドラマ、『半沢直樹』、『下町ロケット』、『陸王』などは、まさに「高度成長」と「バブル」の相克を描いたドラマと見なすこともできる。

企業家の情熱や意欲などには目を背け、スマートに資金を回収して利益を確保しようとする銀行や大手企業。

そういう勢力がバブル人のメンタリティーを代表するならば、それと戦い、社員同士が助け合って自分たちのプロジェクトを貫こうとする中小企業の人々は、まさに “汗と涙” の「高度成長期」のメンタリティーを代表している。

高度成長期のメンタリティーが現代の視聴者の目頭を熱くするとすれば、それは、そういう時代はもう戻らないというノスタルジーの成せるワザであるともいえる。

▼ ドラマ「陸王」

▼ 関連記事「コスパ思想で始まり、そして終わった平成」