ここのところ、「資本主義」をテーマにしたブログ記事をやたら書いている。

新型コロナウイルスによって、各国の経済活動が “鎖国状態” に入り、グローバル資本主義に急ブレーキがかかったように見えてきたからだ。

そういう状況下では、法政大学の水野和夫教授の言うように、

「新型コロナウイルスは、16世紀以来世界に広がってきたグローバル資本主義というシステムを終焉させるかもしれない」(朝日新聞 2020年5月9日号)

というような指摘が好奇心を刺激してくる。

もともと、「資本主義」というテーマに、自分は昔から興味を抱いていた。

それが、単なる経済システムの問題ではなく、ときに哲学を問う問題であったり、文学を左右する問題であったり、アートや宗教に関わる問題であったりするからだ。

そういう意識を持つようになったのは、一冊の本が影響している。

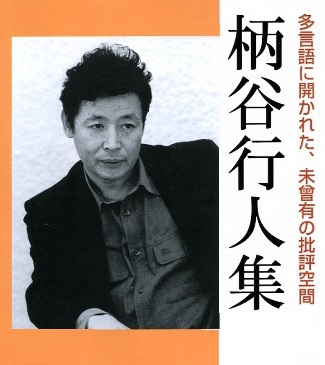

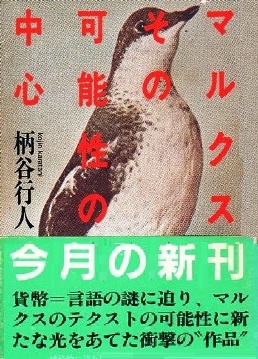

柄谷行人(からたに・こうじん)氏が書いた『マルクスその可能性の中心』である。

本書の初版が講談社から出たのは、1978年。

28歳だった私は、社会人3年目にして与えられた雑誌の主幹的なポジションをこなすのに忙しく、思想書や文学書などに目を通す時間もなかった。

だから、『マルクスその可能性の中心』などという本の存在に気づくこともなく、柄谷行人という著者など知るよしもなかった。

しかし、1983年頃だったか、浅田彰氏の『構造と力』という本が大ヒットし、世に “ニューアカデミズム” ブームが到来したとき、好奇心に駆られて、“ニューアカ文化人” の書籍を読みあさるようになった。

ブームの火付け役であった浅田彰のほか、中沢新一、岸田秀、上野千鶴子などの書物を片っ端から読んだ。

その中の一冊に、柄谷行人の『マルクスその可能性の中心』があった。

一言でいうと、この本には、他のニューアカ文化人の書いたものとは比べ物にならないほどの “手応え” があった。

「あ、資本主義って面白い!」

読みながら、おもわず何度もそうつぶやいた。

この時代、「資本主義を読み解く」というのが、一つのブームで、浅田彰の『構造と力』、中沢新一の『チベットのモーツァルト』などはその路線を売り物にした書籍だった。

当時は、そういう若い研究者たちのレトリックの斬新さやボキャブラリーの独創性に度肝を抜かれたが、結果的にいうと、彼らの “新しい文体” が古色蒼然としたものになっていくのには、それほどの時間を要しなかった。(いまは読んでいる自分が赤面してしまう)

けっきょく、今も耐えうる格調を持っているのは、柄谷行人の『マルクスその可能性の中心』だけといっていい。

同書は、マルクスの『資本論』を論じた本である。

『資本論』というと、一般的には、経済学の専門書のように思われがちだが、柄谷氏は、この書を「文学批評」として書いたという。

実際、氏は文芸評論というフィールドでデビューした物書きであり、『マルクスその可能性の中心』という論考も、文芸雑誌の『群像』に連載されていた原稿をまとめたものである。

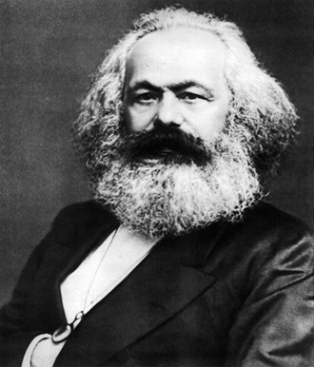

私がこれを読み始めた頃は、「思想家としてのマルクスは時代遅れだ」という論調が左翼陣営からもたくさん流れていた。

特に、1972年の「連合赤軍」による仲間のリンチ殺人事件が明るみに出ることによって、世間は、革命運動の理論的支柱であった「マルクス主義」の誤謬が露呈したという評価を下した。

日本の新左翼運動の崩壊と、マルクス主義とはまったくの別物と考えなければならないのに、“過激派” の恐怖におびえた世間は「マルクス主義」を葬り去ることによって、安心したかったのだ。

柄谷氏は、むしろそういう時代になってから、あらためて、マルクスを本気になって読み始めたという。

それは、この本のタイトルにあるように、マルクスという思想家の “可能性の中心” をもう一度とらえ直そうという真摯な気持ちから来たものである。

同書を読み始めてすぐ、私は、この本の文章の進め方に魅せられた。

序章で、柄谷氏はこう書く。

「マルクスを知るには、『資本論』を熟読すればよい。しかし、ひとは、史的唯物論とか弁証法的唯物論といった外在的なイデオロギーを通して、ただそれを確認するために『資本論』を読む。それでは読んだことにならない」

確かに、私もまた、『資本論』というのはマルクス主義イデオロギーのかたまりのようなものだという先入観を抱いていた。

だが、柄谷氏は、『資本論』というテキストを、それまでの研究家が、イデオロギーとして確認するための文献から、“謎解き” に満ちた刺激的な文学として再構成したのだ。

彼はいう。

「マルクスは、商品のことを一見したところでは自明で平凡な物のように見えるという。

しかし、商品というものをしっかり分析してみると、それは形而上学的な繊細さと神学的な意地悪さに満ちた、きわめて奇怪なものであることが分かってくる。

こういうように語れるマルクスの眼は、もはや経済学者の眼ではない。

『資本論』という作品が卓越しているのは、それが資本制生産の秘密を暴露しているからではなく、この『商品』という “きわめて奇怪な” 性質に対するマルクスの驚きにある」

こう記述する柄谷氏の視点そのものが、すでに “文学” になっている。

つまり、マルクスの見た「商品」は、人間の意志を超えて動きだし、人間を拘束する一つの観念形態(幻想)である、というのだ。

マルクスの “可能性” を見つけた柄谷氏の知的興奮が、そういう記述からも溢れだしてくる。

柄谷氏によると、マルクスは(他の経済学者たちよりもはるかに)貨幣形態の謎に魅せられた思想家であるらしい。

貨幣のはらむ最大の謎は、いくら人間が考えても、貨幣の起源を解き明かす秘密にたどり着けないことだという。

それは、「貨幣」と「商品」が、なぜ等価交換という関係を保ちうるのかという問いにつながっていく。

アダム・スミスやリカードという古典経済学者たちは、「貨幣」と「商品」が等価交換を成立させるときというのは、その「商品」を製作する人間の労働力と、「貨幣」の保有する価値が見合ったときだという。

つまり、「貨幣」と「商品」という二つの異質のものが等価になるのは、そこに含まれる人間的労働が等価だからだというわけだ。

しかし、マルクスはそういう考えを否定する。

「人間はみな等しい」という考えは、絶対的な真理として最初からあるものではなく、むしろ貨幣経済の拡大のなかであらわれてくるものだという。

つまり、ここでは、貨幣というものが、人間の経済をサポートする道具などというものではなく、「人間そのものを規定する」得体のしれない奇怪さを持ったものであることが示唆されている。

いやぁ、まぁ、ほんとうにスリリングな展開である。

このような『資本論』の叙述のスタイルには、エンターテイメント的なワクワク感がある。

もちろん、そこには、『資本論』を論じる柄谷氏の目線の配り方が大きく作用している。

しかし、やはり、マルクス自身のペンの力に負うものも大きい。

柄谷氏にいわせると、マルクスはそうとうな読書家で、哲学や経済学、社会学、政治学はもとより、文学にも精通していたらしい。

氏によると、マルクスは、シェークスピアをよく読んでいたという。

だから、『資本論』はシェークスピアの引用だらけだとも。(『定本 柄谷行人文学論集』収録の編集者との対談 2016年)

つまり、『資本論』自体が、まばゆりばかりの文学的修辞に満ちたエンターテイメントなのである。

▲マルクスとエンゲルスの若き日の活躍を描いた映画。2017年制作

『資本論』ファンにとって、有名なフレーズとして、次のようなものがある。

<資本は流通において発生しなければならぬと同時に、流通において発生してはならない。…… 幼虫から成虫への彼(資本)の発展は、流通部面で行われねばならず、しかも流通部面で行われてはならぬ。

以上が問題の与件である。

ここがロードス島だ、ここで跳べ !>

二律背反に満ちた謎のフレーズを無造作に読者に投げ出し、最後は、「ここがロードス島だ、ここで跳べ !」と突き放す。

この展開にしびれた『資本論』ファンは多い。

「ここがロードス島だ、ここで跳べ!」

というのは、人間にある種の覚悟を迫る言葉として、『イソップ寓話集』から引用されたものである。

マルクスだけでなく、ヘーゲルも『法の哲学』で引用しており、いわば、「発想の転換」がなければ解決しない難問に挑むときの西洋哲学の決まり文句だ。

柄谷氏は、後のヴィトゲンシュタイン哲学を論じる『探求』でも、このフレーズを引用し、さらに深化させ、「暗闇の中での跳躍」という言葉を創造している。

「跳躍」とは、人間の思考が次のフェーズに向かうときの決意と覚悟を示す言葉でもある。

こういう言葉を柄谷氏が使うとき、おそらく氏自身も着地点の定かならぬ暗闇に向かって跳躍している。

その “向こう見ずな” 決意が、氏のすべての思索の原点にある。

だから、彼のすべての著作には、跳んだ先の地平がどうなっているのか知りたくなるようなスリルがある。

その原点は、このマルクスの “ロードス島での跳躍” にあるといっていい。

マルクスの『資本論』がすでに古典になったように、それを論じた『マルクスその可能性の中心』も、50年近い歳月が過ぎ、もう古典になりつつある。

だが、「古典になる」ということは、「普遍性を持つ」ということの同義語でもある。

時の流れに洗われ、いちばん核となるものが濾過されて残り、永遠の生命を持ったものが「古典」と呼ばれる。

だから、逆説的にいうと、「古典は常に時代の先端に位置する」という言い方も可能だ。

最後に、『マルクスその可能性の中心』というタイトルに、柄谷氏が何を託したのかを語っておく。

「すべて著作家は一つの言語・論理のなかで書く以上、それに固有の体系を持つ。

しかし、ある作家の豊かさは、著作家が意識的に支配している体系そのものにおいて、なにか彼が『支配していない』体系を持つことにある。

私(柄谷)にとって、マルクスを『読む』ことは、『資本論』のなかで、『まだ思惟されていないもの』を読むことなのだ。

マルクスをその可能性の中心において読むとはそういうことにほからない」