トランプ的 “反知性主義” を語った

当ブログに対する読者からの反論

下に紹介するのは、11月8日に私が掲載したブログ記事(「アメリカ社会の『分断』とは何か」)に対して、「タカ」さんと名乗る方から寄せられたご意見である。

この方とは、すでに過去2回ほど、コメント欄を通してやりとりを繰り返した。

最初にコメントをいただいたのは下記のエントリーだった。

https://campingcarboy.hatenablog.com/entry/2020/11/08/180758

タカさんは、

「(アメリカの分断の責任を)トランプ大統領になすりつけるこのブログの文脈は理解できない」

とし、とても示唆的なご批判をくだされた。

私はそれに返信を書き、いったんはご理解をいただいたように思えたが、後日再反論をいただいた。

ここに紹介する下記のご意見が、それである。

このブログではあまり議論をするような経験がなかったが、私はとてもこの議論を有意義だと感じたので、タカさんのご意見を紹介した後で、自分の返信も掲載することにした。

コメント欄ではなく、本文に掲載する以上、さらにいろいろな読者の方から私に対する新しい批判、反論があることも覚悟している。

しかし、それはとても大事なことであるように思える。

このようなブログの場で、健全な議論が交わされることは望むところである。

……………………………………………………………………………………………

タカ

あなたは反知性主義が嫌いのようです。しかしこれほどあいまいなことばもないでしょう。

それが反聖書的姿勢なのか反権威なのか反エリートなのか。あなたの場合は「知的でない」と解釈されているように見受けられますが、それほど狭義なのであればここでこのことばは使うべきでない。

むしろ現在の米国民主党の左傾がよりラジカルに進化すれば、それこそ反知性主義なのではないか。

なぜなら、行き着く先は共産主義的なのだから。信仰のないところに知性は宿らない。反知性です。

民主主義なんてたいしたシステムではないにせよ、選挙があるだけマシなのであって、最低限の民意を汲み取るだけ現行優れたものは他にない。この時期に懸念されるのは少しづつ漏れ始めている民主党の選挙不正疑惑。もし事実であればそれこそ知性もへったくれもない。

私も白人至上主義はクソ食らえだし差別的な政治発言も笑えないと思っている。ここはトランプの最たる欠点。それが分断に向かわせたのは事実。

バイデンはどうだろう。一見紳士的。しかし実はそれがもし利益至上主義だったと考えられる節がある。

多国籍企業、金融資本をバックにつけ中国とよろしくやっていてマスコミもSNSさえ味方につけている。

なぜみなバイデンを応援するのか? 彼らの反トランプが実は民意によるものではなく利益の追求が真の目的?

真のビジネスマンはバイデンたちなのでないか。

いや、アメリカのさらなる左傾化か。

トランプがオバマを嫌悪しているのは人種的なものでなくそれは2016年の選挙まで遡ればその理由がみえてくる。

トランプがこの日本を守ってくれるというのは幻想です。そしてバイデンもしかり。

そこはなにも期待できない。

さらにあなたの言うように民主党は人権にうるさい。そこは賛同します。

なのに歴史を振り返ると民主党政権時代に戦争が多い事実。

ここを調べるとまた違う事実がみえてくるからトランプを単に感情的に批判しているとことの真相がみえなくなってしまうと私は懸念しています。

面白い議論でした。

…………………………………………………………………………

>タカさん、ようこそ

とても、“論点” が鮮明に浮かび上がるようなコメントをいただき、ありがとうございました。

おかげさまで、タカさんと私の間で、何が問題になっているのか、あるいは何が誤解のもとになっているのか、さらにいえば、この先お互いにどういう了解事項が成立するのか、それらを多少なりとも整理できるようになりました。

そういった意味で、とても貴重なコメントをいただいたと思っております。

いくつかのご指摘に対して、私なりにご説明させていただきたいと思います。まず冒頭の「反知性主義」という用語に関して。

私が使っている「反知性主義」というのは、さほど特別な使い方ではありません。いみじくもタカさんがおっしゃったように、あっさりいえば、「知的でない」という意味です。

「反知性主義」という言葉は、最近使われた用語ではなく、1950年代から使われていた言葉だともいいます。

しかし、日常的にこの言葉が浸透してきたのは、2000年代に入ってからだと記憶しています。

たとえば、白井聡氏と笠井潔氏の対談『日本劣化論』(ちくま新書 2014年)などでは、「1980年代の消費社会の興隆をうながしたものは日本人の “知性に対する軽視” である」という趣旨を解説する用語として、「反知性主義」という言葉が使われています。

また、作家で、政治・宗教・社会・哲学を総合的に俯瞰してモノを書いている佐藤優氏は、その著作『知性とは何か』(祥伝社 2015年)において、「反知性主義の罠にとらわれないための3箇条」という稿で、

「SNSなどで流布する情報にとらわれることなく、自ら哲学書・思想書などに触れる機会を増やし、自分の言葉で世界をまとめること」

を奨励しています。

つまり、私はこのような用語例に従って「反知性主義」という言葉を使ったにすぎません。

したがって、≫「ここでこの言葉は使うべきではない」というタカさんのご指摘には、素直に首肯する気持ちにはなりません。

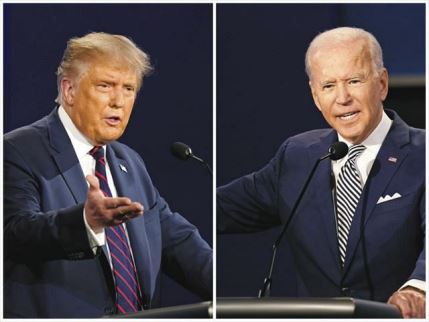

もう少しいうと、トランプ氏が大統領になって以降、アメリカ論壇では「ポスト・トゥルース(脱・真実)」とか、「オルタナティブ・ファクト(もう一つの事実)」という概念が台頭してきました。

どういうことかというと、トランプ氏の大統領就任式(2017年)のときに、トランプ氏は、「俺の就任式に集まった聴衆の方がオバマより多かった」と自慢しましたが、集会所の後ろの方にいた群衆はそうとうまばらでした。

それをメディアの記者に指摘されたトランプ陣営のスパイサー報道官は、記者会見の席上、「大統領はオルタナティブ・ファクトを述べただけだ」と言い放ちました。

つまり、「事実などはいくつも存在する」と言い切ったわけですね。

あるメディアは、この発言を採り上げ、トランプ政権の閣僚たちの間に広がる認識のあいまいさを「反知性主義」という言葉で表現しました。

「知性」というものが、しっかりした事実認識に基づく情報を大切にするのなら、トランプ氏の報道官は早々とそれを放棄した。つまり、トランプ政権全体が「反知性主義」だといったわけですね。

さらに、タカさんのその先のくだり。

≫「米国民主党の左傾がよりラジカルに進化すれば、それこそ反知性主義なのではないか?」

というご指摘。

ずばりお聞きします。

その論点の根拠は?

アメリカや日本のマスコミは、民主党の左傾化に神経質すぎます。

確かに、アメリカ民主党にはバーニー・サンダース氏(写真下)やエリザベス・ウォーレン氏のような “左派” を自認するような人々もいます。だが、そう人たちが実際のアメリカ国民全体に与える影響力というのは、現状ではほとんどありません。

民主党がバイデン候補を立てたのは、サンダース氏やウォーレン氏ではアメリカ国民の主流層の心を捉えることができなと判断したからでしょう。

トランプ氏は、選挙戦の間も、ずっと「アンティファ」の過激性・暴力性を攻撃していましたが、アンティファというのは、トランプ派の「Qアノン」と同じようなネットを軸にゆるやかに連携する消極的な集団なので、プラウドボーイズのような銃で反対派を威嚇する武装集団とははっきり区別する必要があるでしょう。

▼ 共和党支持者によって組織される「ミリシア」といわれる武装グループ

今、アメリカ社会が直面している分断の問題は、「右」か「左」かというところにはありません。

格差社会が進行している状況で、コロナの感染が恐ろしくても、人と接する仕事をしなければ食べていけない人と、それを横目で見ながら、テレワークができる恵まれた環境で働ける人たちとの乖離が「分断」という形で現れてきていると思うのです。

だから、「右」か「左」かではなく、今や、格差社会の「上」か「下」かということが問題となる時代が来ています。

それと、もうひとつ。

左派の行く先は「共産主義的」というご意見。

もうそろそろ、こういう認識から卒業されてはいかがですか。

現在、地球上に、厳密な意味で「共産主義的」な国家というのは存在しません。

中国や北朝鮮というのは、その創設期に「共産主義」を理念に掲げたかもしれませんが、今はそういう理念からまったく逸脱した凶暴で強権的な独裁国家です。プーチン下のロシアもそういう傾向がありますね。

これらの抑圧的な強権国家をすべて「共産主義国家」と決めつけるのは間違いです。

ある意味、上記の国家は、アメリカやEUと同じようなグローバル資本主義に属する国家です。

ただ、アメリカやEUと違うのは、「民主主義」という概念を抹殺した国々ということですね。

いわば、国民を厳重な管理システムのもとでコントロールする「独裁資本主義国家」です。

このことは世界の常識であり、「キューバを共産主義国家」と喧伝してフロリダのキューバ撤退移民を怖がらせたトランプ氏の幼稚な手法に乗ってはいけないと思います。

それよりも、いま世界中で深刻な問題となっているのは、(前述したように)一部のお金持ちだけが低所得者の富を簒奪する強欲資本主義がもたらした格差社会です。

アメリカで、サンダース氏などに期待を寄せた若者たちは、それを問題にしたものです。

ただ、彼らの力はまだ微小です。

タカさんはコメントの後半で「アメリカの左傾化」を心配されているようですが、当分の間、そういうことは起こらないと思います。

アメリカ社会の「社会主義アレルギー」はそうとう強烈だからです。

私はむしろ、アメリカ国民が少しは「左傾化」するぐらいの方が健全だと考えています。

タカさんの今回のコメントを拝読するに、私がトランプ氏よりもバイデン氏の方に肩入れしていると思われている気配が濃厚ですが、先に言ってしまうと、私は別にバイデン氏を評価しているわけでもなく、アメリカの民主党を応援しているわけでもありません。

ただ、民主主義の最低のルールさえ守ろうとしないトランプ氏に対して、あきれているだけです。

タカさんは、≫「いま少しづつ漏れ始めている民主党の選挙不正疑惑。もし事実であればそれこそ知性もへったくれもない」

とおっしゃっていますが、その指摘にはどれだけの確証がありますか?

確かに、選挙結果に多少の誤差はあるでしょう。

なにしろはじめての大量の郵便投票でしたから。

ですが、常識的に考えて、トランプ氏が主張するほどの不正疑惑があるとはとえも思えません。現在ジョージア州などでは手作業による再集計が行われているようですが、専門家たちは、「多少の誤差が明らかになったとしても、トランプ氏が逆転勝利をつかむまでには至らないだろう」と推測しています。

トランプ氏の狙いは再集計による逆転勝ちではなく、「今回の選挙全体が不正なものであったという印象付けを狙ったものだ」という見方が強いようです。

現に、そのトランプ氏の発言を信じる支持者たちの一部は、いまだに「この選挙は違法なものだ」と言い続けています。

それって、すでに「選挙を前提とした民主主義」への信頼を揺るがす現象ですよね。

「選挙の不正」を言い続けるトランプ支持者たちの声は少しずつ減ってきているともいわれていますが、たぶんそういう声は地下に潜んだまま、今後もアメリカ社会をずっと揺すぶり続けていくでしょう。

タカさんはまたコメントの後段のところで、こう言われていますよね。

≫「本当の利益至上主義者というのは、実はバイデンの方で、彼は中国とよろしくやっていて、マスコミもSNSさえ味方につけている」

私は別にバイデン氏に対して、何の批判も期待もありませんから、「そういう見方もあろうだろうな … 」という意見にとどめます。

ただ、一般論として、アメリカの大統領というのは、みなアメリカ企業の利益を守ることを重要だと考える人たちですから、トランプ氏であってもバイデン氏であっても、その基本姿勢は変わらないのではないでしょうか。

一点違うとすれば、トランプ氏はアメリカ企業の利益獲得を自国民に分かりやすい形でアピールしますよね。

それに対し、バイデン氏は、自国の経済利益を考えながらも、それが同盟国との利益配分を考えたとき、他国の不安や不満を助長しないだろうかということに多少の配慮をするかもしれません。

だから、彼の国際協調路線や貿易路線は、トランプ氏のように、アメリカ国民からは見えづらいものになる可能性はあります。

もちろんこれは実際にバイデン政権が動き出さないかぎり、なんともいえませんが。

どちらの政策が日本にとっていいのかどうかも、今ははっきりわかりません。

いずれにせよ、「いい面」と「悪い面」はメダルの裏と表ですから、どちらにもメリットとリスクは伴います。

最後に、≫「歴史を振り返ると民主党政権時代に戦争が多い」というご意見がありました。

これはどうなんでしょうか。

戦争というのは、党の力によって起こるものではありません。

そのときの国際関係の力学の変化によって起こるものなので、「戦争を起こしたのは民主党と共和党のどちらが多いか?」という議論はあまり意味がないように思えます。

第二次世界大戦以降のアメリカの戦争を見てみると、確かに、ベトナム戦争を開始したのは民主党のJ・F・ケネディとそれを継承したジョンソン大統領でした。

しかし、それ以降の主だった戦争を拾ってみると、湾岸戦争(1990年)時の大統領は共和党のジョージ・ハーバート・W・ブッシュ(パパブッシュ)ですし、その後のアフガン戦争(2001年)は、その子供のジョージ・W・ブッシュ(共和党)、そしてイラク戦争(2003年)もまたジョージ・W・ブッシュでした。

最近の戦争だけにかぎっていえば、共和党系の大統領の方が戦争に加担する率が高いようです。

トランプ氏も戦争を恐れない大統領の一人ですね。

つい最近の話では、自分たちの側近に、「(自分の任期中に)イラクの核施設を攻撃する選択肢はあるか?」と尋ねたそうです。

ペンス副大統領もポンペオ氏も、さすがにそれに関しては「殿ご乱心!」といさめたそうですが、放っておくと、トランプ氏は人気取りのために戦争を始めることも厭わない人のように思えます。

そう考えると、≫「日本を守ってくれるのはトランプか? バイデンか?」という議論もあまり意味がないのではないでしょうか。

日本を守るのは、最終的に日本人であって、そのためには軍備による防衛力を強化しなければならないのか、そうではなく、外交努力の積み重ねが必要なのかという議論が国民レベルで要求されます。

特に、中国の驚異的な拡張主義によって、急激に緊張感を増してきた極東の平和と安定を守るためには、われわれもまたアンテナを鋭敏にして、国民内の議論をしっかり深めていかなければならないと感じています。

そういった意味で、タカさんのコメントは非常にありがたいものでした。

こういう形で議論が進化し、継続していくことが「民主主義」ですよね。

タカさんは、そのへんを本当に理解されていて、素晴らしいと思いました。

最後に「面白い議論でした」と添えてくださっていることをとてもうれしく思いました。