自分の洋楽体験の話を少しする。

私は、1950年生まれ。

これを書いている2020年で、70歳になる。

もの心がついた頃、… つまり5~6歳ぐらいだった自分の周りには、童謡か歌謡曲しかなかった。

J ポップなどあるわけもなく、ジャズもロックもなかった。

当時、耳馴染んでいた曲といえば、「ゾウさん」みたいな童謡のほかは、春日八郎の「お富さん」、ペギー葉山の「南国土佐を後にして」、若原一郎の「おーい中村君」というような、戦前の匂いが立ち込める昭和歌謡だけだった。

ラジオから洋楽が流れ出したのは、… というか、自分が洋楽番組があることを意識するようになったのは1950年代の後半から60年代初期にかけて。小学校の5年生から6年生になった頃である。

ヘレン・シャピロの「悲しき片思い」。

デル・シャノンの「悲しき町角」。

パット・ブーンの「悲しきカンガルー」。

ニール・セダカの「悲しき慕情」。

ケーシー・リンデンの「悲しき16歳」。

ジョニー・ディアフィールドの「悲しき少年兵」。

ジョニー・プレストンの「悲しきインディアン」 。

スティーブ・ローレンスの「悲しき足音」。

ハーブ・アルパートの「悲しき闘牛」。

ザ・カスケーズの「悲しき雨音」 ………

そんな音楽を流し続けるラジオ番組があることを知ったのだ。

▼ ニール・セダカ 「悲しき慕情」

私にとっての “洋楽” は、「悲しき … 」というタイトルを持つものだという固定観念がそのとき生まれた。

しかし、歌を聞いていても、ほとんどの曲から “悲しい情感” というものが伝わってこない。

弾むようなメロディー。

ポップでリズミカルなビート。

「アメリカ人は、こういう曲を悲しく感じるのだろうか?」

聞いていて、不思議でならなかった。

後で知ったことだが、原曲のタイトルには「悲しき」などという言葉を持つものがほとんどなかったのだ。

とりあえず「悲しき」を頭に持って来ればヒット曲が生まれるという日本の洋楽担当者の、いい加減な、かつ商魂たくましい戦略にすぎなかった。

でも、それは自分にとって、新しい発見だった。

洋楽というのは、

「楽しい曲に “悲しい” というタイトルをつけることをいうのだ」

という驚きは、カルチャーショックとして心に刻まれた。

この小学生のときに聞いた “悲しきシリーズ” に代表される洋楽は、次第に私の音楽的感性に色濃い影響を与えていくことになる。

その頃のアメリカンポップスは、みなファンシーで、メローで、スイートで、センチメンタルであり、スポンジケーキの上に、べたべたに甘いバタークリーム・生クリームを3倍くらい盛り付けたような甘さを極めたサウンドが特徴だった。

当時、好きだった曲は、シェリー・フェブレイの「ジョニー・エンジェル」。ポール・アンカの「あなたの肩に頬を埋めて」。ポールとポーラの「ヘイ・ポーラ」。

「なんて甘いメロディーなんだろう !! 」

ため息が出た。

▼ シェリー・フェブレイ 「ジョニー・エンジェル」

“超甘” の音楽が、後年になって強烈なノスタルジーを誘うことは、映画『アメリカン・グラフティー』(1973年)を見ているとよく分かる。

ジョージ・ルーカスは、自分自身の高校生活を甘美な映像として残すために、あの映画を作った。

登場人物たちが無邪気な青春を送れば送るほど、後年それを回顧するときに、泣きたくなるようなノスタルジーをかもし出す。

『アメリカン・グラフティー』は、ベトナム戦争前に青春を送った世代に対する “心地よい泣き” を約束してくれる音楽映画であったかもしれない。

▼ 映画 「アメリカン・グラフティー」のサントラジャケ

小学校を卒業してからは、われわれの世代にはある程度共通する “ビートルズ体験” がめぐってくる。

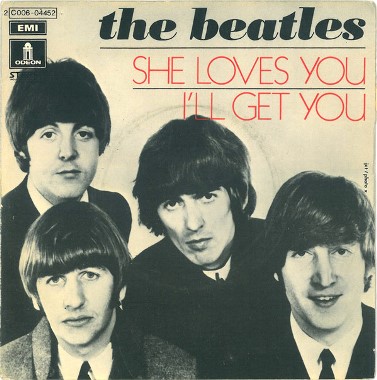

ビートルズの「抱きしめたい」、「プリーズ・プリーズ・ミー」、「シー・ラブズ・ユー」などがラジオから流れてきたのは、1963年。中学1年のときだ。

騒音 !

… とはいわないまでも、あの暴力的な音に、極甘サウンドに慣れた耳が着いていかなかった。

違和感7 対 共感3 … といったところか。

しかし、音楽に対する違和感というものは、「新しい刺激」という形をとって、容易に共感に変わる。

ビートルズの曲を10回ぐらい聞いた後は、共感10 対 違和感ゼロになった。

▼ ビートルズ 「I saw her standing there」

この時代、なぜビートルズサウンドがあっという間に世界的共感を集めるようになったのか。

楽曲的解説なら、すでにあまたある。

意表を突くコード展開。

6度のハーモニー。

絶妙なシンコペーション。

音楽理論的な分析は枚挙にいとまがない。

しかし、そんな小難しい解説など、小学生か中学一年くらいの成熟した耳を持たない子供にはどうでもいいことだった。

とにかく、音全体が新しかったのだ。

その感覚を、社会学的にいうと、次の一言に集約される。

「若者」の誕生。

彼らのブームを分析する言葉は、それ以外にない。

中学一年生になった私は、もう意識の上では「子供」から脱していた。

しかし、もちろん「大人」でもない。

面白いことに、実はこの時代、「子供」と「大人」の間に、今のような「若者」という区分が誕生していなかった。

1960年代になると、ようやく欧米先進国や日本において、「若者」が誕生してくるのだが、実は、それまで「若者文化」なるものはなかったに等しい。

なぜなら、「若者」をターゲットとする市場(マーケット)がなかったからだ。

当然、音楽の世界でもそうだった。

それまでの音楽には、子供の音楽か、大人の音楽しかなかった。

メローなアメリカン・ポップスというのは、実はただの “子供の音楽” で、子供が大人の“快楽”を手に入れようとしたときの「疑似的大人感」を味わうための音楽にすぎなかった。

そこにはまったく危険な匂いというものがない。

だからアメリカの親たちは安心して子供がアメリカンポップスを聞くことを許していた。

もちろん、まったく危険な匂いの音楽がなかったというわけではない。

50年代には、すでにロックンロールが登場していて、エグイ不良的サウンドを奏でていた。

ビートルズ以前に人気を集めていたエルヴィス・プレスリーなどもこれに入る。

しかし、それは、“反抗期の子供” の音楽。

不良を卒業すれば、やがてビング・クロスビーやフランク・シナトラを聞くことになるだろう、という予定調和が約束された人々の “一時的な反抗の音楽” だった。

しかし、ビートルズの音楽は、はじめて「大人」でもなく「子供」でもない、「若者」という存在を浮かび上がらせた。

それは、成熟してきた世界資本主義が、大人と子供だけのマーケットでは利潤が確保できないようになったため、「若者」という新しい市場を獲得するために動き始めたことと波長を合わせている。

アメリカではベビーブーマー。

日本では団塊の世代。

そういう分厚い人口に支えられた世代が、ようやくカネを使い始めるようになってきた。

そういう市場に合わせ、資本主義は急いで「若者文化」なるものを用意しなければならなくなった。

ビートルズの登場は、そういう若者マーケットの誕生に呼応している。

もちろんビートルズ自身は、若者マーケットの掘り起しなどということを特に意識したわけではない。

しかし、結果的に、彼らは世界中に「若者」を作り出してしまった。

ビートルズの世界観はどのようにして、生まれたばかりの「若者」に浸透していったのか。

まず若者が、自分で「若者」を意識するときの最大の事件は、「恋愛」である。

ビートルズは、「恋愛」が、男女のスイートなときめきでは収まらないものであることを、そのサウンドと歌詞で謳いあげた。

デビューシングルは「ラブ・ミー・ドゥー」である。

「♪ 俺に惚れろ、こんにゃろめ !」

と命令形でリスナーを脅迫したのだ。

次のヒットシングルは、「シー・ラブズ・ユー」。

「♪ あいつは俺よりお前の方が好きだぜ」

という三角関係の示唆。

「恋愛」というものは、往々にして三角関係をたぐりよせる。

こういう歌詞作りは、それまでの「子供の歌」にはなかった。

つまり、ビートルズは、若者にとってめっちゃくちゃリアルな世界を、やけっぱちなロックビートに乗せて現出させたのだ。

ビートルズがデビューした頃のサウンドに関して、当時のリスナーたちはどう反応したか。

私と同じように、中学生時代にビートルズのデビューに遭遇した音楽評論家の三宅はるお氏はこう語っている。

「デビュー当時のビートルズは、後の “大人たち” に評価された彼らではなく、“不良” だった。

彼らは大人が作れない音を出した。

だから、『シー・ラヴズ・ユー』のイェ! イェ!の叫びに反応できずに、『リボルバー』を評価するファンを信用していない。

ビートルズの映画『ア・ハード・デイズ・ナイト』を見てから、エルヴィス・プレスリーの映画を見なくなった」

同じく音楽評論家の大鷹俊一氏(1951年生まれ)は、ビートルズの「PLEASE MISTER POSTMAN」を評して、次のようにいう。

「ジョンの振り絞るようなシャウト。ポールとジョージの完璧なハーモニー。全体に流れるのは、汗と酒と喧噪に満ちたライブクラブ直送のドライブ感だ。

こんなのが目の前で演奏されていたのだから、当時の人々は “何事かが起こりだしている!” と感じなかったらウソだろう」

ビートルズに関する著作も多い和久井光司氏(1958年生まれ)が、「PAPERBACK WRITER」を語ると、こうなる。

「ぐいぐい引っ張っていくポールのベースに応え、リンゴも次第に足(バス・ドラム)に力を込めて圧倒的なスピード感を叩き出す。

この “バンド力” は全盛期のツェッペリンにも引けをとらないはず。リズムの縦軸を、歌とベースが横に、斜めに縫っていく」

いずれも『レコードコレクターズ』誌(2008年7月号)

当時の中学生ぐらいの子供たちが、突然ラジオから流れ出したビートルズの音に何を感じたのか。

以上の文章を読んでみると、非常によく分かる。

どれも言葉の羅列にリズムとスピードがある。

彼らがどれほど新しい音に接したのかということが、その熱気のこもった筆使いから伝わってくる。

私たちの世代は、このように、ビートルズの登場を契機に市場化された「若者文化」というものを知ることになった。

しかし、今から思うと、それは私たちより上の世代が当たり前に手に入れていた「大人の文化」の喪失であったかもしれない。

団塊の世代は、「若者文化」というものに接したばっかりに、大人になる契機を失い、「永遠の若者」を生きるしかなくなってしまったのだ。

「若者っぽい老人」

そういう存在が、果たしてカッコいいのか悪いのか。

そのなかの一人である私にはよく分からない。