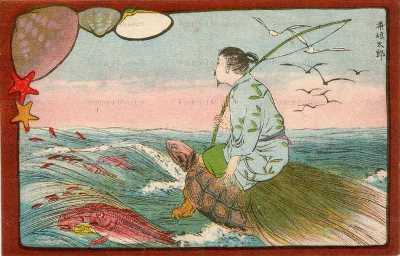

絵を紹介した記事のタイトルが、上のものだった。

すなわち、「これが、太郎なのか」

朝日新聞2020年12月8日(火)の夕刊の記事だ。

その新聞の2ページ目。

「美の履歴書」と題された美術品紹介コーナーに、この絵が掲載されていた。

記事を読むと、これは「浦島太郎」を描いたものだという。

確かに、亀の背に立ち、大海原を進む青年は、いわれてみれば、おとぎ話に出てくる「浦島太郎」に違いない。

だが、この絵が鑑賞者に押し付けてくる “違和感” の正体は何だろう?

「浦島太郎」という、きわめて日本画的なモチーフが、それとはまったく相いれない西洋絵画の技法で描かれていることへの違和感なのか?

そうともいえる。

しかし、この絵がかもし出す “違和感” は、この浦島太郎像を、私たちがこれまで馴染んできた「浦島の物語」とどう結びつければいいのか?

そういう戸惑いから来るものだ。

分からないのは、まず太郎の周辺に泳ぎ回る美女や幼児たちだ。

女たちはみな、東南アジア的な装飾を散りばめた宝冠をかぶっている。

そのうちの一人は、ギリシャ神話のポセイドンが持つような、三又の鉾(ほこ)をかざしている。

貝の上に立ち、太郎を追っているのは、乙姫だろうか。

そうなると、その後ろに蜃気楼のように浮かんでいる石造りの都市は、竜宮城ということになる。

こんなビジュアルは、日本の絵画のなかにもなかったし、ヨーロッパ絵画にもなかった。

もちろん、インドや中国、朝鮮の美術にも類型はなく、この絵のルーツは杳(よう)としてはっきりしない。

▼ 従来の日本画のタッチで描かれた浦島図

描いた画家の名は、山本芳翠(ほうすい)。

1850年(嘉永3年)に生まれ、1906年(明治39年)に亡くなった人である。

江戸時代に生を受けた画家というのが、まず驚く。

江戸期に生まれた人間ならば、西洋画に親しむ前に、まず浮世絵を見ていたはずだという先入観が私たちにはあるからだ。

ネットでいろいろな情報に当ってみると、山本芳翠は、岐阜県の農家の息子として生まれたという。

幼い頃に葛飾北斎の絵に心を惹かれ、やがて洋画に関心を持つ。

本人は、フランスに留学して絵を学びたいと強く思ったようだが、当時一般人が海外留学することなどとても無理な話。

そこで、密航に近い形でパリに向かった。

20代の頃の話らしい。

そこで、出遭ったヨーロッパ文化の衝撃が、この絵に影を落としているのは確かだ。

だが、彼は、せっかくパリにまで足を運び、現地の風景や人物に接したはずなのに、なぜ日本のおとぎ話を題材に選んだのか?

そこに疑問が残る。

たぶん、彼は渡仏して、ヨーロッパ人の視点で日本文化を見直したとき、はじめて、浦島太郎の話が秘めている「謎」に気づいたのだ。

「謎」という文字は、“言葉が迷う” と書く。

すなわち、謎と出遭うということは、言葉では説明し得ないものに直面するということである。

山本芳翠もまた、それまで自分が理解していたつもりの浦島太郎伝説に「謎」を見い出した。

亀の背にまたがって訪れた竜宮城とは、いったい何のことなのか?

そこで、太郎は何を見い出したのか?

これまで語られた浦島伝説は、それらを一度も解き明かしたことがなかった。

もちろん、山本芳翠は、「竜宮城は韓国の寓意か、それとも中国の寓意なのか」などという地理的な問題に関心を持ったわけではない。

彼が言いたかったのは、人間がリアリティを感じるものには2種類あって、一つは覚醒されたときに感じる「現実のリアリティ」。

そして、もう一つは、「夢を見ているときに感じるリアリティ」。

山本芳翠は、この絵で、「夢を見ているときのリアリティ」を追求したかったのだ。

▼ 黒澤明監督の映画「夢」

実は人間は、この二つのリアリティの間を毎日行き来している。

目が覚めて、それまで見ていた世界が「夢」であると分かったとしても、夢の渦中にいるときは、誰もそれを「夢」だとは意識しない。

むしろ、人間は、夢のなかで、覚醒しているとき以上の現実感をひしひしと感じたりしている。

この浦島の絵が私たちに訴えてくる “違和感” は、まさに夢から覚めたときに、私たちが夢を追憶するときに感じる、あの奇妙な感覚だといっていい。

私たちは、夢が時空を自在に超えることを経験的に知っている。

そのことを象徴しているのが、この絵では、太郎が手にしている玉手箱だ。

浦島伝説では、日本に戻った太郎はこの玉手箱を開けてしまい、あっという間に白髪の老人になってしまう。

つまり、この絵では、玉手箱が「時空を自在に超越するシンボル」として扱われている。

それは、まさに、「この絵が夢である」ことを語っているのだ。

「夢を見る」というのは、実は、異文化体験のアナロジー(類推)ともいえる。

私たちは、自分が生まれて育った文化を超える体験をなかなか持つことがない。

海外旅行は、ある意味、自分が育った文化を超える体験かもしれないが、海外に対する情報がこれほど普及した現代社会では、海外旅行が「異文化体験」につながるとはすでにいえない。

だが、江戸期の文化風土しか知らなかった若い山本芳翠にとって、洋画というのはかつて経験したことがないほど強烈な「異文化体験」だったに違いない。

すなわち、それは「夢」のリアリティに近いものだった。

さらに、その洋画を学ぶために渡ったヨーロッパは、彼にとって、浦島太郎が見聞した「竜宮城」そのものだったはずだ。

そう思うと、この絵の「謎」を解くカギも、少し見えてくる。

亀に乗って海を渡る浦島は、密航に近い形でフランスに渡った山本芳翠自身ともとれる。

そうなると、背後にそびえている「竜宮城」は、パリの画壇を意味しているのかもしれず、太郎の周りを泳ぎ回る天女たちは、栄誉と名声を手にいれて日本に凱旋する山本芳翠を祝福する人々ともいえる。

浦島太郎が、どことなく自信に満ちた表情を浮かべているのは、まさにそのことを表現しているのかもしれない。