いまだに沈黙を守る元・全共闘の活動家たち

50年ほど前、全国の大学で勃発し、その後政治闘争として街頭に広がった “全共闘運動” とは何であったのか。

それは、いまだに総括されていない。

強圧的な国家権力に対する学生たちの「反抗」であったのか。

資本主義の矛盾を暴き立てようとした「革命」であったのか。

それとも、「革命」の名を借りた、若者たちの憂さ晴らしであったのか。

マスコミによる断片的な論評はあまた残されているが、当時運動に参加した学生たちからは、聞くに値するような証言はほとんど提出されていない。

あの世代の物書きのなかには、学生として全共闘運動を体験した作家がいないわけではない。

当時学生組織の先端に立って、運動を指揮した糸井重里や、学園内でデモ行進などをさんざん眺めていたはずの村上春樹は、みな時代の空気をたっぷり吸う場所に立っていた。

さらにいえば、テリー伊藤、坂本龍一、中沢新一、松岡正剛、猪瀬直樹、立松和平などといった知識人も、みな全共闘運動の洗礼を浴びていた。

だから、彼らはあの時代を観察した人間として、「全共闘運動とは何だったのか?」ということを、肯定するにせよ否定するにせよ、それぞれの立場から証言してもいいはずである。

しかし、彼らのまとまったレポートを読む機会はまだない。

物書きという肩書を持つ人ですら沈黙を守ろうとしているのだから、ましてや一般の運動経験者が、「全共闘運動」のリアルな実態を語ることはほとんど期待できない。

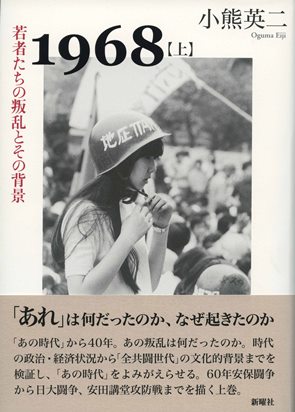

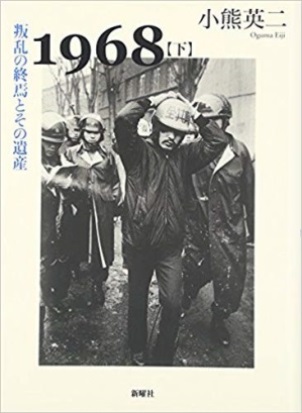

彼らの後の世代に属する小熊英二(社会学者=1962年生・58歳)は、2009年に『1968』というタイトルで、全共闘の全貌に迫る前後2巻に及ぶ長編レポートを執筆した。

このとき、彼は、元・全共闘運動家を探し出し、全部で5千通のアンケートを発送したという。

しかし、返ってきたのはその1割でしかなかった。

そのことから小熊は、

「元・活動家たちが、いまだに言葉がみつからない状態のままでいる」

と確信したそうだ。

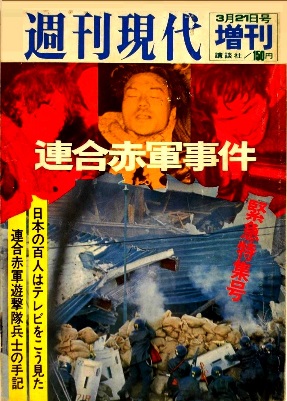

連合赤軍事件の悪夢

では、元・活動家たちに沈黙を強いているものは、いったい何なのか?

たぶん、そこには、全共闘運動をより過激に突き進めたある政治党派の事件が関与しているはずである。

「連合赤軍」

その名でマスコミをにぎわした若者たちの組織が、きわめて凄惨な事件を起こしたことが、それ以外の多くの全共闘世代から「言葉」を奪ってしまった、と私は思っている。

なぜなら、この私自身がそうだからだ。

連合赤軍事件とは何か。

この事件の起こった1971年~72年というのは、学園から飛び出した運動家が、「ベトナム戦争反対」、「安保反対」をスローガンに戦った街頭活動の退潮期だった。

この時期、学生活動家の多くは、就職などを考えて運動から離脱していったが、残った少数の活動家は、逆により過激な路線を選び、暴力闘争に突き進んだ。

「連合赤軍」というのは、その過激派の筆頭に位置した組織だった。

彼らは、武装闘争によって “革命” を成就するという方針のもとに、銃器を手に入れ、「あさま山荘」(群馬県)という山小屋に立てこもり、機動隊と銃撃戦を展開した。

銃撃戦自体は、10日ほどで終焉した。

しかし、山小屋に立てこもった学生たちが逮捕されたあと、さらにショッキングな事件が明るみに出た。

警察に隠れて武装訓練を行っていた学生たちの間で、仲間同士の凄惨なリンチ事件が繰り返されていたことが発覚したのである。

それは、「革命的人間になり切れていない」という理由を掲げた幹部から部下に対する陰湿な “いじめ” であった。

処罰の根拠はめちゃくちゃなものだった。

ある女性活動家は、化粧品を隠し持っていたという理由で「反革命だ」というレッテルを貼られ、別の女性は、「目が可愛すぎるから男性の闘士を誘惑しかねない」という理由で詰め寄られ、リンチを受けた。

このように、誰もが常軌を逸した言いがかりを受けて粛清され、結果、男女合わせて12名の若者が命を失った。

この理不尽な殺戮が行われている最中、どのメンバーも自分の良心を押し殺し、幹部の命令通りに、黙々と仲間のリンチに加わった。

全員がマインドコントロールを受けていたのか、それとも組織の同調圧力に屈したのか、幹部の命令に異を唱える者は一人もいなかった。

この事件が明るみに出て以来、“全共闘運動” に関わった者たちは、運動の結果が目を覆いたくなるようなリンチ殺人に収斂していったことを、“自分自身の負の遺産” として抱え込まざるをえなくなった。

もちろん、私もその一人だった。

私は、早いうちに、全共闘運動の脱落組になっていたが、いろいろな情報網を通じて、「連合赤軍」なる組織がどういうものか知っていたので、この事件は他人事ではなかった。

だから、私もまたこの事件以降、誰かとの会話で、「全共闘に関わっていた」ことを漏らす気にならなくなった。

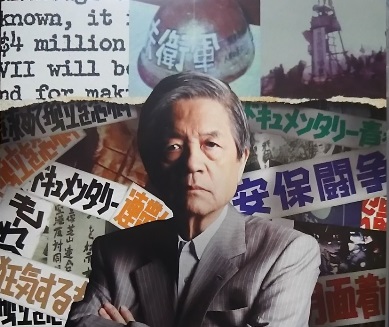

数年ほど前、この事件の経過を検証するテレビ番組が放映された。

そこで、組織内で仲間が殺されるのを黙認していた元幹部や、殺された被害者たちの兄弟・係累が登場した。

みな私とほほ同じ年齢(現在70歳ぐらいから70代後半くらい)であった。

このドキュメント番組では、いろいろなゲストが招かれてこの事件に言及していたが、強く印象に残ったのは、田原総一朗の一言だった。

「けっきょく、あの事件が起こったために、それまで学生運動に携わっていた若者の多くが運動の検証を放棄してしまった」

つまり、みな “思考停止” 状態におちいった、と彼は言ったのだ。

それを聞いて、「ああ、これは俺のことだな !」と思った。

私もまた事件を起こした人間たちと同列に見られるのが嫌で、過去から逃げていたからだ。

たぶんこの気持ちは、あの時代に学生運動に関わった人間には共通したものではないだろうか。

もし、あの事件が起こらなかったなら、闘争から離脱していった若者たちのなかには、その後 “挫折と敗北” というセンチメンタルな神話を手に入れて、甘美な回想に酔えた人もいたかもしれない。

しかし、あの事件は、すべての学生運動体験者から甘い夢を奪い去った。

事件の衝撃から逃れるためには、田原総一朗が言ったように、「思考停止」状態になることがいちばん楽だったのである。

「豊かさ」への疑問と嫌悪

ここでもう一回原点に戻ろう。

つまり、1960年代末期に全共闘運動に身を投じた当時の若者たちの気持ちが何であったのか、それを再検討したい。

ドキュメンタリー映画『三島由紀夫と東大全共闘』で表現されたとおり、彼らの気持ちは、60年代の日本が高度成長の波に乗って、豊かな社会を実現しようとしたことへの疑問、不安、焦燥からきたものである。

このとき、日本は歴史上まれなほどの空前絶後の繁栄を実現し始めていた。

長い間、日本人が憧れていた “豊かさ” がようやく目に見える形で生活に根をおろし始めたのだ。

ただ、この急激に訪れた「繁栄」に、すべての人が手放しに喜んだわけではない。

前例を見ない豊かな社会に、むしろ戸惑う人たちも現れた。

それは主に知識階級だった。

彼らは、世の中の物理的な繁栄が人間の知的好奇心や向上心の芽をつみ、世の中を “金儲け” 主義一辺倒に染め上げていくことに嫌悪を感じ始めた。

全共闘運動の先駆けとなった「東大全共闘」のメンタリティーはまさにそこにあった。

だからこそ、彼らは東大アカデミズムが、見せかけの繁栄に疑問を提出しなかったことに意義を突き立てたのだ。

その段階で、当時「右翼」と目された三島由紀夫も、彼らと同じ精神を共有していた。

三島もまた、戦後の経済的繁栄を人間を堕落させる元凶ととらえた。

ただ、三島由紀夫と違い、全共闘の学生たちの多くは、自分の本音を主張するための “言葉” を持ち得なかった。

「反戦」「反権力」「革命」はどこから来たのか?

全国の全共闘が掲げた「反戦」、「反権力」、「反米」、「反安保」、「革命政権樹立」などというスロガーンは、実は、彼らの本音ではない。

それは、全共闘の学生たちを組織に取り込もうとした当時の新左翼系の政治セクト(革共同=革マル・中核、共産同=ブント・赤軍、社青同=反帝学評)等が用意したプロパガンダであり、「全共闘」のヘルメットを無邪気に被った若者たちの曖昧模糊たる精神性とはそうとうなズレがあった。

しかし、自分たちの言葉を持てなかった多くの全共闘学生たちは、簡単にこの政治セクトが用意した言葉を、あたかも自分自身の言葉のように脳裏に刷り込んで、他の学生を煽り、教室を封鎖し、街頭に出て機動隊に石を投げた。

現在、多くの元・全共闘活動家が沈黙を守っているもう一つの理由は、学生時代に自分が発していた言葉が、実は政治セクトが用意したものに過ぎず、自分自身の本音とは異なっていたことへの気まずさや恥の気持ちからくるものだと思う。

全共闘運動の闘士たちが、卒業後にあっさりと大手企業に就職し、企業戦士に生まれ変わったことを非難する声は多いが、もともと彼らの本音は、「反権力」でも「革命」でもなかったのだから、彼らはきわめて自然な身の処し方をしたのだろう。

言葉をかえていえば、当時全共闘運動に身を投じた学生というのは、いざその気になれば、大手企業に就職できる境遇にいた “特権階級” だったということでもあるのだ。

学生運動に携わったのは

たった一握りの若者だった

全共闘の学生たちは、世代的には「団塊の世代」(1947~49年生まれ)といわれるグループに属する。

しかし、実は団塊世代の大半は、全共闘運動とは無縁な生活を送っている。

「全共闘」に参加するためには、まず学生でなければならなかったわけだが、1960年代当時、団塊世代で大学まで進学できた人は、たったの15%だった。

つまり、あの時代で大学に進むということは、裕福なエリート階級に育った一部の子弟でしかなかったのだ。

さらに、その15%の学生のなかで、実際に政治闘争に参加したのは、その1割程度。

そう考えると、「全共闘」といわれる人たちは、団塊世代のうちのわずか1~2%でしかない。

残りの98%の人間は、全共闘の若者に対し、

「親のすねをかじりながら都会の大学で遊び、“革命” などと称して、ファッション感覚で学園や街を破壊した」

… と苦々しい思いを持ったはずである。

にもかかわらず、なぜ、「団塊世代はみな全共闘運動に関わった」というような幻想が生まれたのか?

それは、そういう報道を流すメディアの人間が、ほとんど大卒だったからだ。

大卒の人間は、基本的に、自分のいた学園生活を通してしか世の中を見ていなかった。

だから、学生運動が普遍性を持っていたと思い込んでしまった。

しかし、その思い込みは間違っている。

繰り返すが、団塊世代の8割以上は、学園生活を経験していない。

1950年代から60年代は、地方の農家に暮らす中卒の若者たちが、「集団就職列車」という特別仕立ての列車に乗せられて東京、大阪などの大都市に集められた時代だった。

集団就職列車が運行を開始したのは1954年で、修了したのが1975年だった。

今日「団塊の世代」といわれる人たちの多くは、実はこのときに大都会にやってきた人たちによって占められている。

彼らが口ずさんだ歌は、守屋浩の『僕は泣いちっち』(1959年)や、井沢八郎の『ああ上野駅』(1959年)といった望郷歌謡であり、少し洒落たところでは、石原裕次郎の『銀座の恋の物語』(1961年)や『夜霧よ今夜もありがとう』(1967年)だった。

そして、その後の彼らの好みは、洋楽っぽいメロディーを日本語で歌うグループサウンズの方に移行した。

「団塊の世代」というと、すぐに「全共闘世代」とか「ビートルズエイジ」などという言葉に置き換えられるが、実は、団塊世代はけっして “全共闘世代” でもなければ、“ビートルズエイジ” でもない。

彼らの青春の歌には、ほとんどビートルズなど出る幕はなかったのだ。

私の友人に、中卒で旋盤工として働いていた男がいた。

マージャン仲間の1人だったが、彼は、私たちが学生運動やビートルズにうつつを抜かすような生活を嫌悪する一方で、われわれの生活に憧れ、嫉妬しながら、働き過ぎと遊び過ぎで、短い生涯を終えた。

その男は、全共闘くずれの私たちに、こう言い放ったことがある。

「あんたたちが偉い思想家だと思い込んでいるヨシモト・リュウメイ(吉本隆明)だっけ?

そいつがあんたたちに飯でも奢ってくれたことが、一度だってあるのか?」

彼は、吉本隆明を思想的な教祖と崇め奉る全共闘学生の、生活感の乏しい観念性をあざ笑ったのだ。

私は、こういう男たちをたくさん知っている。

彼らは、私たちのような学生と遊ぶ時間を「土曜の夜」だけに限定し、それ以外の日はストイックに勤労に励んだ。

そして、「土曜の夜」以外に遊ぶ時間を持とうとはしなかった。

そのような勤労青年の別の仲間に、徹夜マージャン明けの日曜の朝、こう言われたことがある。

「あなたたちは、これから家に帰って昼寝するんだろうけれど、俺には明日の仕事の準備がある。しょせんあなた方と俺は住む世界は違うから」

日本の高度成長時の繁栄は、実はこういう人たちの手によって実現されたのだ。

彼らは、「豊かさこそが不安になる」などという全共闘の心を、ただのインテリの甘えとしてしか受け取らなかったろう。

全共闘の言葉には、「生活」がなかったからだ。

一方、全共闘に参加した学生たちの方も、“豊かさへの不安” を自分の言葉にする力がなかった。

それは、政治や経済の言葉を超えた “哲学の言葉” であったからだ。