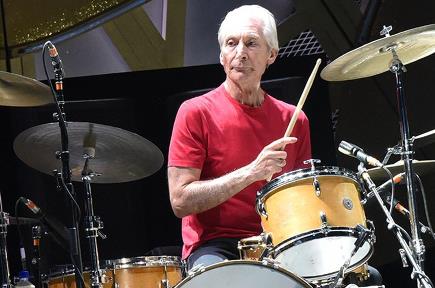

イギリスのロックバンド「ザ・ローリング・ストーンズ」のドラマー チャーリー・ワッツが先月(8月)24日に80歳で亡くなった。

すでに、10日以上経つが、いまだに小さなニュース記事などにチャーリー・ワッツの訃報が載っているのを見る。

世間一般では、そんなに知られた名前ではないと思っていたから、そのことに対してちょっと不思議な気分になる。

ストーンズがデビューした1962年というのは、私が洋楽を聞き始めた中学生のときだったから、もちろん、「チャーリー・ワッツ」(下の写真 右上)という名前は鮮明な記憶として脳裏に刻み込まれている。

なおかつ、二十歳の頃に、私は仲間とローリング・ストーンズのコピーバンドつくり、そこでドラムを叩いていたから、彼にはいっそうな親しみを感じていた。

私たちのバンドの名は「ドクターバルトリン」といった。

ギターとベース。

ヴォーカル。

そしてドラムス。

そのドラムスを、私が担当したのだ。

しかし、正式にドラムスを習ったわけでもないので、演奏中に “おかず” を入れると、その後のリズムが狂いだすという恥ずかしいドラマーだった。

不思議だったのは、そのバンドには役割の異なる2人のヴォーカリストがいたことだ。

つまり、ステージでヴィジュアル的にパフォーマンスを繰り広げるだけのヴォーカリストと、実質的に歌をうたうヴォーカリスト。

パフォーマンス専門のヴォーカリストは(マイクを手に持つけれど)、口に薔薇の花などをくわえて、妖艶に体をくねらせるだけ。

で、歌はまったく披露しない。

もう一人は無骨なスポーツマンタイプの男で、そいつはひたすらマイクに向かってがなりたてるだけ。

そのチグハグ感はそうとうなものだったろう。

たぶん、初めて見た人には異様なバンドに見えたはずだ。

しかし、レパートリーが「サティスファクション」だったり、「ホンキートンクウィメン」だったり、「ジャンピングジャック・フラッシュ」だったりしたから、ローリング・ストーンズをコピーするバンドだという認知は観客から得られたと思う。

ストーンズのドラマーだったチャーリー・ワッツ(写真上)は、ストーンズとは異なるメンバーとのセッションで、ジャズドラムなどを叩くこともあった。

なかなかセンスのいいジャズドラマーで、その仕事ぶりはYOU TUBEなどにもアップされている。

しかし、ローリング・ストーンズのメンバーとして働くときは、一貫して安定したビートを維持する生真面目なドラマーに終始した。

この時代、「天才的」と形容されるようなロックドラマーが輩出している。

それぞれに特徴があった。

ジャズ風のアレンジを全面に打ちだして華麗なテクニックを披露したジンジャー・ベイカー(下 クリーム)。

タイトなビート感を強調して重厚なドラミングで一世を風靡したジョン・ボーナム(下 レッド・ツェッペリン)。

小粋なお洒落感を保ちつつ、チームとしてのアンサンブルを見事にこなしたリンゴ・スター(下 ビートルズ)。

そういうスター性のあるドラマーたちのパフォーマンスに比べ、チャーリーのプレイは地味に見える。

しかし、玄人筋の評価は高い。

『ローリング・ストーン』誌の選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマー」において12位。

『LA Weekly』誌の選ぶ「歴史上最も偉大な100人のドラマー」において3位。

正確なドラミングに終始しているようで、時にハッとするようなひらめきを見せる独特のグルーブ感。

“ストーンズ・サウンズ” とも呼ばれるあの独特のノリは、チャーリー・ワッツでなければ維持できないものであったろう。

一度動き始めたら、どこに向かうのか分からないような “転がる石たち(ローリング・ストーンズ)” の要(かなめ)の役を果たしたチャーリー・ワッツ。

たぶん、彼のドラムスがなくなれば、ストーンズは、文字通り「ローリング・ストーンズ」として、地面を転がっていくだけのバンドになってしまうかもしれない。