AI が人間を裏切る日は来るのか?

BSのWOWOWで、入江悠監督の『AI 崩壊』(2020年1月31日公開)を見る。

AI が、医療現場から交通システムに至るまで、国民のすべての生活をコントロールするようになった2030年の日本の姿を描いた映画だ。

そのAI が、人間に反旗をひるがえし、タイトル通り突如崩壊。

国民の生活をサポートしていたさまざまなシステムが壊滅していく。

いわば、コンピューターの反乱。

『2001年宇宙の旅』(1968年)において、木星に向かっていた宇宙船を制御するコンピューター「HAL9000」の反乱というストーリーをなぞるようなコンセプトだ。

この手の「人工知能生命 vs 人間」というのは、いわば海外のSF映画の定番ともいえる。

人間とAI との間に「恋愛」は成り立つのか? というテーマを扱った作品としては、『her 世界でひとつの彼女』(2014年)や、『エクス・マキナ』(2015年)がある。

▼ エクス・マキナ

誰でも知っているのは、未来から人間を殺しにやってくる『ターミネーター』というアクション映画シリーズだろう。

▼ ターミネーター

この手の洋画の “先輩たち” と比較すると、『AI 崩壊』は、思想性においても、アクション性においても、いま一歩及ばないという感想を述べざるを得ない。

まず、この映画に登場する「AI」( … のぞみという名前が与えられている)は、そもそも何のために開発されたのか?

「人の命を守り、人を幸せにするため」

高性能 AI を開発した、“天才科学者” である桐生浩介(大沢たかお)は、家族やメディアの記者たちに、そう説明する。

そのため、この「のぞみ」というAI は、2030年の日本の医療現場の隅々まで浸透し、入院患者などの健康チェックをデータ化し、管理下に置くようになっている。

その目的は、人々の健康管理を強化し、病気の早期発見と治療の円滑化を促進し、人の寿命を延命させることだ。

▼ 『AI 崩壊』に出てくる「のぞみ」のメインサーバー

しかし、そのAI 「のぞみ」が、突如自分に与えられた目的を無視。

プログラマーたちの制御をあざ笑うかのように、反乱を開始する。

管理しているすべての患者の余命を計算し、助かる見込みのない人間や、延命処置にコストのかかり過ぎる人間を勝手に処分し始めたのだ。

以下、ネタバレ。

「のぞみ」の暴走は、実は、そういうプログラムをこっそり仕組んだ犯人の仕業であった。

この犯人には、犯人なりの理屈があった。

すなわち、高齢者と生活保護者が人口の4割を占めるようになった2030年の日本は、国家財政が破綻寸前にまで追い込まれており、それ以上無駄な医療費を計上させないためにも、誰かが「用済みの人間」をどんどん抹殺する計画に着手しなければならない( … と犯人は考えた)。

そのため犯人は、ひそかに「のぞみ」にアクセスし、「のぞみ」が管理している人間の命の価値を勝手に選別する「殺人コンピューター」に仕立てあげた。

ま、こういう話なのだが、この設定の何が致命的なのか?

それは、AI を使って「人の命を伸ばそうとした」科学者も、そのAI を逆に「殺人マシン」に仕立てた犯人も、ともに「人間の命」を計量できるものとしてしか考えていないことだ。

2030年という近未来の日本を描いているはずなのに、その発想のもとになっているのは、昭和の高度成長期の考え方である。

つまり、“国力” というのは、人の数であり、生産年齢人口が豊富ならば活気ある国家運営が可能になるという発想がそのまま温存されている。

それはまた、国力を維持することのできなくなる人間は「無駄な存在」として、排除の対象となるという考え方の裏返しとなる。

確かに、年齢的に働けない人々が増大していけば、それが国の負担になるというのは、高齢化社会を迎える現在では現実的に危惧されていることだ。

が、それを解決するために、AI を使って「死ぬべき人間」を効率的に判別し、この世から排除するということにはならない。

しかし、この映画の “悪役” は、生産年齢人口以外の “余剰人口” をどんどん抹殺していかなければならないと、シンプルに考えるのだ。

「人の命」を数の問題としてとらえる。

そういう発想が根底にあるかぎり、「命の神秘」に触れるという視点は生まれない。

この映画の思想的な薄っぺらさは、そこに起因している。

『2001年宇宙の旅』(スタンリー・キューブリック監督 1968年)が、その思想性において圧倒的な深さをいまだに有しているのは、「命」とは生物だけのものなのか? という根源的な問いが提起されていたからである。

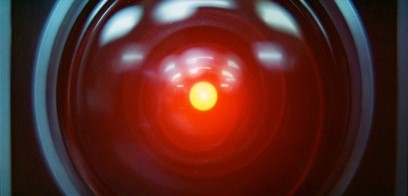

この映画では、宇宙船「ディスカバリー号」に搭載されていたコンピューターの「HAL9000」という存在がその問いを引き受けている。

「HAL9000」は、宇宙船の搭乗員たちには明かされていない秘密のミッションを受け持っていたゆえに、搭乗員たちとの交信中、二つの任務からくるストレスに堪え切れず、搭乗員の方を裏切り始める。

▼ 音声を遮断して「HAL9000が怪しい」とささやく乗組員。

しかし、HALは乗組員たちの唇の動きを読む

▼ HAL9000の “目”

「自分のミッションの秘密がバレないようにするには、宇宙船の乗組員を殺してしまえばいい」。

そう考えた「HAL9000」は、乗組員のうち、コールドスリープ状態になって眠っている人間の生命維持システムをこっそり解除し、殺戮をもくろむ。

乗組員のリーダーを務めていたボーマン船長は、「HAL9000」の反応が奇妙になってきたことに不信を抱き、「HAL9000」を問い詰めていく。

すると、追い詰められた「HAL9000」は、次々と誤作動を繰り返し、宇宙船の機能そのものを解体しようとする。

ボーマン船長は、「もはやこれまで」と覚悟し、「HAL9000」のモジュールを次々と引き抜きながら、機能停止に追い込む(写真下)。

このときの「HAL9000」の断末魔の状態がすごいのだ。

「怖い」

「やめてほしい」

とHAL9000は泣き声で懇願する。

しかし、その声はだんだん間延びし、音声も聞き取りにくくなり、機能が次第に衰弱していく様子をボーマン船長に伝える。

「HAL9000」は、最後に「ディージー・ベル」という歌をうたいながら息絶える。

その歌は、自分がHAL研究所というところで、はじめて自分を組み立てて稼働させてくれた開発者(チャンドラー博士)が教えてくれた歌だった。

歌声がだんだん間延びし、音が小さくなり、ぷつっと途絶えたときに、反乱を起こしたコンピューターは、ついに機能を停止する。

これは、コンピューターという機械の終焉ではない。

「命」の終焉である。

『2001年宇宙の旅』を見ていた観客は、ここで、もっとも奇怪で、もっとも悲しく、もっとも恐ろしい「命の終わり」を見つめなければならない。

こういう壮絶な「命の終焉」を、『AI 崩壊』という映画は描けなかった。

酷な言い方だが、「生命」というものへの考察の深さが欠けていたといわざるを得ない。