CRY ME A RIVER

狭い階段を降りると、素っ気ない木の扉。

扉の上には、古めかしいネオン管のイルミネーション。

『 RUMI 』

この季節、扉の前に立っただけで、その奥から歌声や喧騒が響いてきたというのに、今日はやけに静まり返っている。

… どんな顔をして入ればいいのか。

20年。

いや、それ以上になるか。

ドアを開けると、カウンターの中の痩せた女が、物憂げに首を回した。

「いらっしゃい」

抑揚のない、しゃがれた声が返ってくる。

女の顔を覗き込んでも、乾いた瞳には、何も変化が起こらない。

5人も座れば満席になるカウンター。

2人ほどの人間が隣り合って座れば、もう余裕がなくなるくらいの小さなボックス。

しかし今は、空いた席のどこにも、人影がない。

カウンター脇の壁には、雨に濡れて煙草を吸っている女のモノクロ写真。

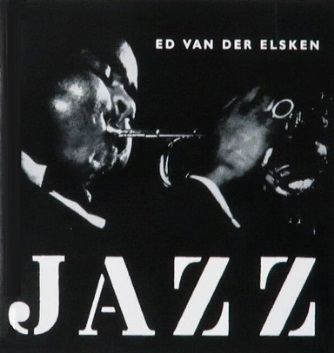

ボックス側の壁には、サックスを吹く男の写真。

何一つ変わっていない。

それらの写真が、少し黄ばんで色あせている以外は。

カウンターのストゥールを少し引いて、腰を乗せる。

黙って、女が差し出すおしぼりで、手の甲を拭く。

「バランタインのフィネストを」

「飲み方はどうします?」

「ロックで」

女が、流れるジャズのリズムにアイスピックを合わせながら、軽く氷を割る。

盗み見るように、その腕から首にかけて、視線を這わす。

心もち首の周りの肉がたるんだようだ。

目の下にも、シワが影を落としている。

「外、寒いですか?」

女が不意に話しかける。

「外は冷たい雨。夜ふけ過ぎに、雪に変わるかもしれないね」

山下達郎の『クリスマス・イブ』を、ちょっともじってみたが、女は気がつかないか、関心がないようだ。

もっとも、昔から女は、日本の歌などには興味がなかった。

さすがに、20年経つと、人間の顔も変わってしまうものなのだろう。

女の記憶から、私のことは消え去っているようだ。

ならば、はじめての客として振る舞えばいいだけだ。

「クリスマスだというのに、今日は空いているんですね」

「今どきの若い人は、スナックなんかには来ないのよ。スナックで歌うのは老人ばかり。それも、こんな寒い日は、家から出ないわ」

女が差し出すウィスキーを、軽く口に含む。

「こういう店が開いていてよかった。落ち着くよ」

「どういたしまして」

「昔から、こんな店だったの?」

少し間があいて、女の唇が、ふわっと歪むように横に開いた。

笑ったのだろう。

「知っているくせに」

女が、ライターをカチッと鳴らして、煙草に火をつけた。

「やっぱり覚えていたんだね?」

「相変わらず意地悪な人ね。知らんぷりして」

「20年経つのかな」

「22年と3ヵ月」

「詳しいね」

「私が忘れたと思った?」

「思った」

「わけも言わずに、パタッと姿を消して … 。私、朝の駅であなたを探したことが何度もあるのよ。知らないでしょうけれど」

「知らなかった」

「どうせそうよね。… 私も一杯飲んでいい?」

「マッカラムのロックだね」

「そういうことだけ覚えているのね」

22年前。

ふらっと私は、この店に立ち寄ったのだ。

一人きりのクリスマス・イブを持て余して。

誰もいない部屋の灯りを一人で点けて、ベッドに腰を下ろし、孤独な夜にため息をつくのが嫌だったからだ。

だから、わざわざ家から離れた知らない町の駅に降り立って、知らない道を歩き、この狭い階段を降りた。

「今でも歌っているのかい?」

「何を?」

「ジャズ」

「バカね。本気にしてたの?」

「だって、レッスンに行くんだといって、一緒に駅まで歩いた」

「嘘よ」

「どうして、そんな嘘を?」

「あなたがジャズが好きだって言っていたから」

「22年目にして、はじめて明かされた真実か」

「真実を告白する日が来るとは思わなかったわ」

グイとグラスを煽る女の手の甲に、シワが刻まれている。

女は結婚したのだろうか。

薬指に、エンゲージリングのようなものは見えない。

あの手を握ったことがある。

この店に何回目に来たときのことだ。

最後の客が扉の向こうに姿を消し、店の中にたった2人だけ残った夜だった。

照明を少し落とし、フロアでチークを踊った。

確か、流れていた曲が、ジュリー・ロンドンの『クライ・ミー・ア・リバー』。

「もうじき店を閉めて、アメリカで暮らすの」

踊りながら、女は、耳元でそんなことをつぶやいた。

「何のために?」

「何もかも、いやになっちゃったから」

女は、笑ったのか、それともため息をついたのか、お互いに頬を合わせていたから、それは分からなかった。

そのあと、私たちは、どうしたのか。

記憶が途切れている。

したたか酔ったのだろう。

そのようにして店に通うようになってから、何日目だったか。

そうだ。

ラーメンと餃子を食べた。

店にあったワインを持ちだして、そろそろ店じまいするというラーメン屋のオヤジにも振舞って、… それから、明け方まで歩いた。

どんな道を通ったのだろう。

女は猫を飼っていた。

猫は、私を警戒する様子もなく、かといって、歓迎する風でもなく、カーペットの上で彫像のように固まり、無表情に私を見つめた。

その後、女はアメリカに行ったのか、どうか。

こうして、同じ店を維持しているところを見ると、その話も嘘だったのか。

酔いが回ってきているのに、身体が温まらない。

女は同じピッチで飲み続けている。

「寒いね」

「お湯割りに変える?」

「いや、いい。 … 何か歌が聞きたい。ジュリー・ロンドンの『クライ・ミー・ア・リバー』」

「今は、CDもレコードもないわ」

「じゃ、しょうがないな」

「でも、私が歌う。カラオケならあるから」

▼ クライ・ミー・ア・リバー

女の声は物憂く沈んで、部屋の床をすべるように、低く流れた。

昔の記憶が、皮膚の毛穴まで満ちてきて、見えない滴(しずく)となって虚空に散った。

「クライ・ミー・ア・リバー」

… ♪ 川が流れるような勢いで、泣いてちょうだい。

どういう意味なのか?

いまさら、遅いわよ …

そう歌っているようにも思える。

今頃になって、何しに来たの?

そういう歌詞のようにも感じられる。

20年経って、また淋しくなったの?

勝手な人だこと。

もし、淋しいのなら、その証拠を見せてよ。

川のように、ここで泣いて見せたら?

顔を上げて、歌っている女を盗み見る。

突き放したような、笑顔があるだけ。

そこから、女の感情を読み取ることはできない。

灰皿に置かれた女の吸いかけの煙草から、灰がポロリとこぼれ落ちる。

女はそれを横目で見ながら、歌い続ける。

22年前、この女と何があったのか。

もう、それが分からない。