コロナウイルスの感染拡大を防止するため、「外出自粛要請」が国民的に呼びかけられている。

もちろん、そういう要請への協力にやぶさかではないので、極力外出は控え、近所をウォーキングするぐらいにとどめていたが、専門家の意見では、そのウォーキングも、「周辺の人と5mの距離を保て」などとうるさくなってきた。

しかたなく、昔読んだ本を再読したり、ハードディスクに取り出めておいた映画などを観賞したりしているが、それだけではやっぱり気分転換にならない。

「こういうときはゲームだな」

と思って、倉庫にしまった昔のゲーム機を探しにいった。

プレイステーションもセガサターンも見つからず。

かろうじて見つかったのは、初代のファミコンとスーパーファミコン。

それと『大航海時代Ⅱ』のゲームソフト。

ゲーム機の拭き掃除をしなければならないので、まだ使っていないが、いま探しているのが、ドラゴンクエスト昔のソフトだ。

無性に昔のドラクエで遊びたい気持ちがつのっているのだ。

自分がドラクエにハマったのは、もう40年ぐらい前になる。

ニンテンドーのゲーム機が、ただの「ファミコン」と呼ばれていた時代のことだ。

もちろん「スーファミ」や「プレステ」などは出回っていなかった。

ある日の深夜。

会社の残業を終えて家に戻ったら、コタツの上にファミコンと、ドラクエⅡのソフトが放り出されていた。

当時小学生だった子供が母親にねだって買ってもらったのか、あるいは好奇心の強いカミさんが、子供がねだる前に、話題の “ドラクエ” を自分一人で試してみたかったのか、それは分からない。

いずれにせよ、その日から、隣の部屋で寝ている母子に気を使いながら、あのドラクエのテーマが流れるオープニングに胸をときめかせ、「復活の呪文」を入力し、モンスター叩きや宝物探しに明け暮れる日々が始まった。

ハマり出すと、もう止まらない。

明日の早朝に取材がある、… などというときに限って、面白い場面に遭遇して中座することができない。

そのまま寝ないで会社に行ったことが、何度あったことか。

結局、ドラクエは、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴまで遊んで、そこで止まった。

『ドラクエ』というゲームそのものに飽きたわけではない。

それよりも、KOEIの『信長の野望』、『大航海時代』、さらに『提督の決断』、『チンギスハーンⅣ』などの方が面白く感じられるようになったからだ。

結局、それらのゲームに10年ほどの時間をかけて、3万時間ぐらい費やしてしまった。

今から思うと、万年睡眠不足で、よく仕事ができていたと思う。

いろいろなゲームに興じたが、やはり今でも印象に残っているのは、最初に遊んだドラクエのⅠからⅢあたりまでだ。

あの頃、自分はそこに何を求めていたのだろう。

たぶん、それは「新しい小説」だったと思う。

当時、いわゆる書籍という形を取った「小説」には、もう心を動かされることはなくなっていたが、ドラクエを始めたとき、「まぎれもなく、ここに現代の小説がある ! 」 と思った。

小説を堪能することは、俗に “行間を読む作業” だといわれる。

具体的な文字が羅列されている行と行の間に横たわる空白。

その空白にこそ、興奮や、感動や、美や、畏怖が潜んでいる。

つまり「行間を読む」というのは、言葉と言葉の間に生まれた空白を、自分の「想像力」で満たすことをいう。

初期のドラクエには、まさにこの “行間” があった。

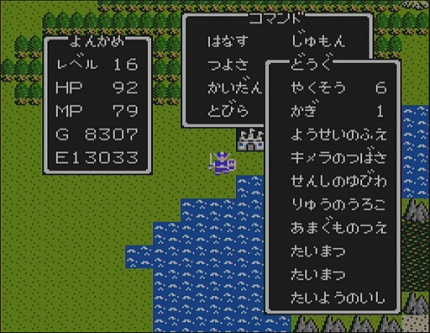

いわゆる「ドット絵」といわれるものだ。

つまり、ゲームソフトのデータ容量が、今とは比べ物にならないほどプアだったため、プログラムに盛り込める情報量も乏しく、構成画面は驚くほどシンプルなものだった。

いわば、スカスカの “穴” がいっぱい空いた画面だったのだ。

そういうドット絵の場合は、人物の動きは恐ろしいほど幼稚。(足がパタパタと交差するだけ) 。

途中でモンスターが出てきても、みな静止画。

立体感が出せないため、ダンジョンはみな平面図。

たぶん、今のコンピューターゲームで育った人なら、その画面を一目見ただけでやる気が失せるだろう。

しかし、(今のゲームと比べて)その空白だらけの世界は、逆にゲーマーの想像力によって「物語」を完成させることを強いた。

要するに、小説の原点である「行間を読む」作業を強いたのである。

そして、何もない空白もまたひとつの “情報” であることを教えてくれた。

特にドラクエⅠから始まってⅡ、そしてⅢあたりまでは、そのような作りになっていた。

いちばん熱中したのはⅡであったかもしれない。

あの頃、ゲームの序盤戦に村や町を出て、モンスターが潜む荒野を歩くのが本当に怖かった。

傷を癒すための「ホイミの呪文」もまだ習得してない。

武器は、粗末な銅の剣と、革の鎧。

最弱のモンスターであるスライムとの格闘であっても、何匹か倒す間にエネルギーが切れて自滅せざるを得ない場合もあった。

そのときの自分は、まさに強盗・追い剥ぎの出没に怯えながら街道を進む、中世の旅人であった。

そこに出現したバーチャルな荒野は、実在の荒野以上に、夕暮れのさびしさと、魔物の気配を漂わせたリアルな空間であった。

無人のダンジョンに入る。

各階を探り、いくつかのアイテムを拾ってから、屋上に出る。

たった一人の兵士が、武装したまま荒野を見つめている。

その兵士に近づくと、彼はくるりと振り返り、

「ここで魔物が来ないか見張っているのです」

と答える。

しばらく屋上をさまよって、再びその兵士に語りかけると、また先ほどと同じようにくるりと振り返り、

「ここで魔物が来ないか見張っているのです」

と繰り返す。

何度試しても、兵士の答が変わることはなかった。

それを体験したとき、言葉にならないような「不条理な感動(?)」が体を貫いた。

その兵士は、いったいいつから、誰に命じられて、何を守るために、このダンジョンの屋上に配されたのだろう。

たぶん私がゲームを終えても、そのソフトが壊れるまでは、彼はひっそりと同じ場所にたたずみ、ひとつの使命を守るために、永遠に同じ動作をくり返しているに違いない。

その気の遠くなるような彼の使命感を知って、ここには「人間などが感知することのできないとんでもない時間が流れている」という感慨がこみ上げた。

“寂しい祠(ほこら)” を守る老人がいる。

近づいて話しかけると、「旅の人よ、ゆっくりと火に当たっていきなさい」と、焚き火を勧めてくれる。

それ以外のことは何も話さない。

祠に寄れば、たいていは大事なアイテムの在り処を教えてくれるヒントがもらえるのだが、なかには意味のない祠もある。

そういう祠に住む老人は、アイテムの隠し場所をほのめかすわけでもないし、モンスターの弱点を教えてくれるわけでもない。

周辺に出没するモンスターを何匹か叩いて、焚き火のそばに戻ると、老人は同じ言葉をオウムのように繰り返す。

「旅の人よ、ゆっくりと火に当たっていきなさい」

お前は誰だ ?

お前は、なぜ、この荒野に独りぼっちで棲んでいるのだ ?

お前は、人間であるはずなのに、どうして魔物たちに襲われないのだ ?

それとも、お前は、すでに人間ではないのか ?

思わず、老人に向かって、そう詰め寄りたくなる自分がいる。

プログラマーが、なんでこの老人をそこに位置させたのか、まったくもって不明。

もしかしたら、プログラム上のミスか、バグか?

しかし、そういう不条理感が、ドラクエというゲームを背後から支える独特の空気をつくり出していた。

それは、まさに、幼い頃に母親が膝の上に抱き上げて読んでくれた、おとぎ話の「不思議感」であったかもしれない。

このような情感をかもし出すだけの “意味のない” 登場人物たちは、後のⅢやⅣにも引き継がれていったと思うが、ゲームのデータ容量が増えるにしたがって、登場人物たちに「明確なポジション」が与えられるようになった。

つまり、Ⅱで出てきたダンジョンの兵士や祠の老人たちも、ゲームを進行させるヒントを持つ人物に昇格するか、もしくはゲーマーに冗談を言って笑わせる役割を与えられるようになった。

その分、ゲームは分かりやすくなって面白くなったが、逆に、独特の不条理感は失われ、初期のゲームが持っていた「寂しさ」も「怖さ」も薄れた。

ドラクエの本質は、「物語」というものの祖型を忠実になぞったところにある。

とある共同体に生まれた “ヒーロー” が旅に出て、苦難を乗り越え、やがて、その共同体を脅かす “敵勢力” を滅ぼす。

こういうストーリーは世界の民話の大多数を占め、日本の「桃太郎」や「一寸法師」の説話もこの祖型をなぞっている。

ドラクエもこの「物語」の構造を忠実に守ったゲームになっているのだが、ふと疑問に思うこともあった。

というのは、ゲームの主人公たちが倒すモンスターたちというのは、ほんとうに「悪い連中」なのか? という疑問である。

たとえば、Ⅳでは、ボスキャラのデスピサロを守るために、多くのモンスターが「デスピサロ様バンザーイ!」と叫んで死んでいく。

「それって、何だろう?」 と、ふと考える。

もしかしたら、“魔王デスピサロ” というのは、侵略されるモンスター界を防衛する「抵抗のシンボル」で、ひょっとしたら、「勇者」、「戦士」などで構成されているこちらの遠征隊の方が、原住民を倒していく侵略者ではないのか ? などと思ったりもした。

ま、そんなことを思い始めたというのは、やはりドラクエに飽きたということだったのかもしれない。

そんな気分になっていたころ、KOEIの『信長の野望』と『チンギスハーンⅣ』という運命のゲームに出会うことになった。

特に、『チンギスハーンⅣ』は、ペイントソフトを使って、プログラムファイルの顔グラフィックを変える領域にまで踏み込んだりしたから、ちょっと抜けられなくなった。

この二つのゲームで、それぞれブログ20本ほどの原稿が書けそうに思えるが、今は面倒くさいので、それはやらない。

そのうち、書きそうな気もするけれど … 。