映画批評

大英帝国の誕生を絵画で表現した男

2014年イギリス・ドイツ・フランス合作映画

原題「Mr. Turner」 日本公開 2015年6月

知的興奮を誘う傑作

美しい映画である。

主人公は、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー。

“人物事典” ふうにいうと、「18世紀の末から19世紀にかけてイギリスで活躍したロマン主義の画家」ということになる。

たとえば、こんな(↓)絵が有名だ。

▲ ターナー作『解体のため錨泊地に向かう戦艦テメレール号』

▼ 主役のターナーを演じたティモシー・スポール

随所に現れる風景の美しさ

芸術家ターナーを主人公にしただけあって、映像がほんとうにきれいなのだ。

たとえば、冒頭のシーンを飾る朝焼けの風車。

あるいは、夕陽に染まった海に浮かぶ大型帆船。

そして、森の中の静かな湖。

まさに、ターナーの絵そのものともいえるような美しい画像がいたるところに挿入されている。

それを見るたびに、観客は息を吞む。

「これは、はたして地球上の風景か?」と。

玄妙な光と影に彩られた大自然の風景を眺めるだけで、この映画の美学的なこだわりが、鮮烈な印象をともなって観客の目に迫ってくる。

特に、荒涼としたイギリス郊外の風景には圧倒される。

長い間、ヨーロッパ史において、イギリスは、文明の光の届かない辺境の地でしかなかった。

イタリアやフランスのような地中海文明の遺産をたっぷり浴びた大陸の国家に比べ、荒れた大西洋に浮かぶ島国イギリスは、風土的にもさびしい。

そんな、ヨーロッパ文明の辺境の地であったイギリスが、ターナーの生きた時代には、世界一の強国になりつつあった。

つまり、この映画は、ターナーという画家の生きざまを素材にしながら、実は “イギリス帝国” が発展していく過程を描いた物語なのである。

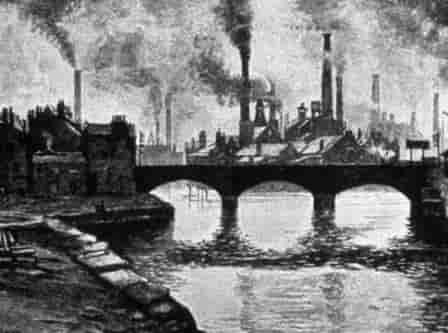

▼ 繁栄を極めた19世紀中頃のロンドン

イギリスの激動期を生きたターナー

1837年。ターナーが62歳になったときに、ヴィクトリア女王が即位。

この女王の治世期に、イギリス帝国はこれまでの領土を10倍以上拡大させ、地球の全陸地面積の4分の1、世界全人口の4分の1(4億人)を支配する空前絶後の大帝国を築いた。

▼ 映画に出てくるヴィクトリア女王

イギリス世界帝国の本当の姿を描いた画家

ターナーの作品には、海および船を描いた絵が多い。

だから、絵から受け取る印象として、大自然の猛威の前には人間も無力であるという “教訓話” としてとらえることも可能だ。

しかし、逆に考えれば、大海に新しい活躍場所を見出したイギリスという海洋国家の不屈の精神を描いているともいえそうだ。

海を制する者が世界を制する

海に進出したイギリスが、なぜ世界制覇をなしとげることができたのか。

それは、海が、まだ世界の誰からも支配を受けていない “空白地帯” だったからだ。

▼ ターナー作『嵐の近づく海景』(1803年頃)

海は治外法権

もともと海という空間には、陸の法(ルール)が通用しない。

人類は陸上帝国の歴史だけを繰り返してきたため、海は無法地帯として放り出されていたのだ。

その海を独占したのが19世紀のイギリスだった。

つまり、世界の海は、イギリスが定めたルールによって管理される空間に変貌したのである。

そして、極東やインドなどの広大なイギリス植民地からは、安価な労働力によって収穫される安価な原材料がイギリスに集まり、それが工業製品となって、今度は世界中に供給された。

こうして、イギリスの首都ロンドンは、世界一の繁栄を誇る大都市となって “我が世の春” を謳歌した。

地球上の富の集積地

映画『ターナー』では、後半、美術評論家のラスキンを交えた美術談議が繰り広げられるシーンが出てくる。

そこで、登場人物たちの会話で交わされたテーマのひとつが、各国に生息するツグミという鳥の違いについてであった。

「中国のツグミはこういう性格で、東南アジアのツグミはこういう習性がある」

というような会話が、ターナーも列席した美術愛好家の集いの場で交わされる。

このシーンの意味するものは何なのか。

イギリスが世界の富の集積地となったことを表している。

集積した富とは、「財貨」や「物産」だけとは限らなかった。

「情報」もまた過剰なくらいイギリスに集積し、それがイギリスの自然科学の質を劇的に高めた。

この時代、イギリスでは新しい学問が一気に花開いている。

「人類学」などという学問もその一つだ。

イギリス人たちは、世界各地に散らばった植民地の支配を強化するために、インド、中国、中近東、北アフリカ、アメリカなどの各民族の生活風習・文化の違いをデータ化する必要を感じていた。

それが「学問」として整理され、後にフレイザーが『金枝篇』としてまとめたような「人類学」や「民族学」の形をとるようになる。

▼ フレイザーの『金枝篇』の口絵はターナーの絵で飾られている

このような知的文化の向上は、イギリスの芸術家たちをも巻き込まずにはいなかった。

光と色の秘密が解明された時代

1800年代に入ると、それ以前の科学的認識が一気に塗り替えられるような新しい発見・発明が次々と登場するようになる。

特に、光・色彩などの科学的研究が飛躍的に進んだ。

1800年にハーシェルが、赤外線を発見する。

1801年には、リッターが紫外線を発見。

同年、トーマス・ヤングが、光の正体を「波動」だととらえた “波動説” を唱える。

それまで光というものは、ニュートンの考えたように「粒子」であると信じられていた。

それが、「波動」であるという説によって、学者の間にパラダイムシフトが起こったのだ。

現在は、アインシュタインの研究(量子力学)によって、光は「波動」と「粒子」の両方の性質を持っていると説明されているが、19世紀の初頭に始まった “光の研究” は、画家たちの思想にも多大な影響を及ぼした。

映画『ターナー』においては、昔からの友人であるサマヴィル夫人(写真下)がターナーの家を訪れて、彼に「光」の講義を行うというエピソードが盛り込まれている。

メアリー・サマヴィルは、天文学の分野で秀でた功績を残した女流科学者で、1826年に「太陽スペクトルの紫外線の磁性」という論文を王立協会会報に掲載し、その名をとどろかせた。

映画のなかの彼女は、ターナーにプリズムを使った色や光の実験を見せ、色や光の神秘的な動きには、実は厳密な科学的根拠があると明かす。

もっと絵に「リアル」を!

そのことを理解してからのターナーの絵には、徐々に変化が現れるようになる。

自然光をプリズムを通して眺めると、色が波長ごとに分節されるということを知った彼は、 “科学的・分析的” に太陽光をとらえるようになっていく。

このようなターナーの絵の変化を、よく “抽象画に近くなった” などと表現することがある。

しかし、その見方は当たっていない。彼は抽象画などを描くつもりはなかったからだ。

彼の絵がどんどん “ぼやけて” いくようになったのは、「抽象への意志」ではなく、「リアルなものの凝視」であった。

つまり、ターナーはリアリズムというものの本質を知ったのだ。

下は、有名な『ノラム城、日の出』(1835~40年頃)である。

城の輪郭は、画面中央の青い台形のシルエットとしてしか把握することができない。

画面のなかに描かれた対象物はすべて分厚い水蒸気のベールに包まれてフォルムを失い、漠然とした “色のかたまり” に変貌している。

もし、画面右下の「牛」のシルエットが読み取れなかったら、もうこの絵は20世紀に出現する抽象画の範疇に入れられてしまうかもしれない。

しかし、ターナーは、現実世界をきわめて科学的・実証的に追求したつもりになっていた。

彼は、すべての光をプリズムを通して波長順に配置されたように構成し、絵の中に “科学” を導入したつもりでいた。

たぶん、彼には、「ほんとうの世界は、人間の目には、このように映るはずだ」という信念があったに違いない。

朝の水蒸気にもやった環境の中で、もし城の輪郭が細部までくっきりと見えたとしたら、それは人間の目がとらえた「城」ではなく、人間の脳裏に去来した「城という観念」だと彼は主張したかったはずである。

人間は、見慣れた物を実は見ていない

「リアリズムの本質は非親和化にある」

という言葉がある。

非親和化。

つまり、見慣れていたはずのものを “よそよそしい” ものに変えてしまうことをいう。

なぜ、それがリアリズムの本質かというと、我々は、いつも見慣れているものを、実は見ていないからだ。

見慣れた物というのは、視覚がその対象に慣れ親しんでしまったために、頭のなかで「観念」として処理され、意識の引き出しに無造作に仕舞われてしまったものをいう。

だから、見慣れたはずの物というのは、改めてじっくり見てみると、それが日ごろ思っていたものとは異なる、なんとも奇怪な姿をしていることに気づく。

そのときに、我々の目は、ようやくその物のリアルな実相にたどり着いたことになる。

ターナーが自分の絵画で追求したかったことは、それであった。

彼はそのとき、それまでの古典絵画と決別したのだ。

対象に明確なフォルムを与えて、安定した構図のなかに収めた古典絵画は、ターナーにとっては、人間が「頭のなかの “観念” で処理した絵画」に過ぎなかった。

そうではなく、「目の前にある現実の世界を見よ ! それは色と光の強烈なせめぎあいから生まれる感性の乱舞ではないのか?」

ターナーが言葉をあやつる文学者であったなら、たぶんそう言いたかったに違いない。

映画の後半、新しい商売として街に生まれた “写真館” に行って、ターナーが自分の写真を撮ってもらうシーンが登場する。

写真技師たちが、カメラを設定している間、ターナーは彼らに質問を向ける。

「このカメラで、戸外の景色も撮れるのか?」

技師が答える。

「もちろん撮れますとも。私はナイアガラの滝をこのカメラで撮りました」

それを聞いて、ターナーがつぶやく。

「なるほど。これからの画家は、スケッチブックではなく、カメラを抱えて旅に出ることになるんだな」

彼は、そこで新しいテクノロジーの出現が、芸術表現をも変えていくことを理解する。

人々の世界観を変えた蒸気機関

ターナーは、カメラというテクノロジーにも大いなる関心を示したが、さらに驚いたのは、蒸気機関車というテクノロジーだった。

この映画のハイライトとなるのは、彼がその姿を絵画のなかに描くところである。

▲ ターナーが描いた蒸気機関車 『雨、蒸気、速度、グレート・ウェスタン鉄道』(1844年)

雨の中で、蒸気を上げ、テムズ川にかかるメイドンヘッド橋を疾駆してくる蒸気機関車。

映画のなかでは、それは下のような画像として登場する。

この蒸気機関車を見つめるターナーの表情は、まるで天空を駆ける “神々の戦車” でも見たような、畏れと感動に満ちたものになっている。

ターナーが、蒸気機関車に見たものは何だったのか。

彼が目にしたのは、神を中心に回っていた「神学的な世界」が、「科学技術的な世界」に変わる瞬間であった。

言葉を変えていえば、それは「資本主義」であり、「近代」だった。

多くの科学史家たちは、蒸気機関の登場する前と登場した後では、人間の世界観がまったく変わったと指摘する。

たとえば、文化人類学者のレヴィ=ストロース(1908~2009年)は、蒸気機関が登場する前の前近代的社会を「冷たい社会」と定義し、それを「時計」という比喩で表現した。

つまり、(蒸気機関が登場する前の社会は)時計のように、静的で、円を描くように、規則正しく循環していく社会だった。

それに対し、蒸気機関がもたらした社会は「熱い社会」であり、循環するのではなく、どこまでもまっしぐらにばく進する社会であった。

まず、蒸気機関の登場によって、人々は工場の立地条件が変わったことを理解した。

それまでは、大きな動力が必要なときは、水力や風力に頼るしかなく、そのため、物を生産する工場は、自然に恵まれた都市郊外に分散する傾向にあった。

しかし、蒸気機関が普及すると、工場経営者は、水力や風力に頼らない動力を得られるようになったため、都市に工場を集中させるようになった。

工場の都市集中化は、そのまま労働力の集中化につながり、かつエネルギー原となる石炭貯蔵の集中化を招いた。

このように、蒸気機関はイギリスの産業構造を変えることによって、景観も人口構成もドラスティックに変えていった。

のみならず、人々の「思想」も変えた。

マルクス、ニーチェ、フロイトなど、“20世紀の思考” を築いた19世紀の人々は、意識すると否とにかかわらず、蒸気機関の “力動感” を前提とした知的パラダイムの上に自分の思想を構築した。

ターナーは、画家として、無意識のうちに、「資本主義」の本質を1枚の蒸気機関車の絵の中に封じ込めたのである。