映画批評

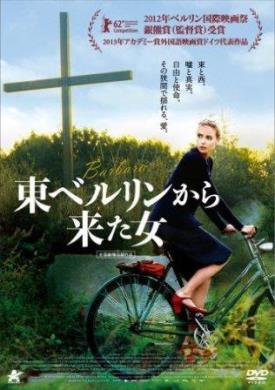

『東ベルリンから来た女』

映画は途中から観るものではない、と分かっていても、テレビで放映されている映画の場合は、往々にして途中から観ざるを得ないものがある。

たまたま観た1シーンがものすごく印象的で、「いったいどんな話なんだろう ?」 … と思っているうちに、だんだん引き込まれてしまい、けっきょく最後まで観てしまう映画がある。

BSシネマでやっていた『東ベルリンから来た女』(2012年制作)が、そんな映画のひとつだった。

美しい「謎」が連続するストーリー

白衣を着た女が、静かな部屋の中を物憂げに歩いている。

病院のようだ。

女は女医なのだろうか。

だとしたら、女が歩きまわる部屋は、彼女のために用意された病院の研究室みたないものかもしれない。

目尻と頬のところにシワが寄っているところを見ると、若い女ではない。

美人ではあるが、そうとう疲れているようだ。

女の顔には、不安と憂愁の影が浮かんでいる。

時々、窓のカーテンを開けて、外を見る。

夕暮れの淋しい光に満たされた、石畳の中庭が広がっている。

人影は見えない。

女の謎めいた表情。

監視カメラでも潜んでいそうな無機質な部屋。

何者かが、視界の外にひっそりとたたずんでいる気配を漂わせる中庭。

もう、それだけで、ただならぬ空気が伝わってくる。

画面を構成する光は、渋い。

くすんで、沈んでいるのに、光の粒子がツブだっているような鮮やかさがある。

フイルムカメラの時代に、日本のフジフイルムやさくらフイルムではなく、コダックを使うと、こんな色だった。

そのアナログ感が、画面全体を古典絵画のような色合いに染め上げる。

陽の当たるところは、明るく、優しく。

影の部分は、もわっと霞んで、愁い(うれい)を帯びる。

ヨーロッパ映画特有の “渋さ”

これはぜったいアメリカ映画ではないな、と思った。

100m先の遠影ですら、クローズアップしたかのような鮮明さで写し撮るハリウッド娯楽大作にはぜったい出てこない映像なのだ。

劇中、音楽もほとんどない。

つまり、観客が簡単に感情移入できるいちばんの要素である音楽が、意図的に遠ざけられているのだ。

代わりに、木立をゆする風の音、人の息遣い、野菜を切る包丁の音などが、静けさの奥から忍び寄ってくる。

普段は聞き逃してしまうような「生活の音」の一つひとつが、やがて観客に向かって、何かを物語り始める。

風の音は、頼るべき人を持たないヒロインの孤独を。

人の息遣いは、緊張感を強いる人間関係を。

包丁の音は、すでに遠ざかってしまった懐かしい家庭の幸せを。

ベルリンの壁があった時代の緊張感を再現

最初はどういう映画か分からないながらも、観ているうちに、少しずつ話の背景が理解できるようになってきた。

舞台は、ベルリンの壁が崩壊する前の東ドイツであり、主人公の女医が、どうやら西ドイツに脱出しようとしているらしい … というところぐらいまで把握できるようになった。

なるほど。

この女は、脱出の計画が誰かに漏れないかどうかを警戒しているのであり、画面に漂う不安と憂愁の影は、監視されているかもしれない彼女の緊張感が投影されたものなのだな、ということがだんだん分かってくる。

そうなると、彼女に好意を寄せている同僚のヒゲモジャ医師ですら、「もしかしたら、秘密警察の密命を帯びた監視役か?」と怪しく感じられてくる。

そういった意味では、観ていて心が休まることのないサスペンス映画なのだが、そこには、どことなく不条理感が漂う。

というのは、ヒロインの女医そのものが、いったい何を考えているのか、にわかに観客には分からないことがあるからだ。

周りの人間がみな謎。

そして、肝心のヒロインそのものが謎。

この謎めいた雰囲気が、映画全体に妖しい美しさを撒き散らす。

それは、サスペンス小説が隠し持つ「いつかは解き明かされる謎」ではなく、絵画がはらんでいる「永遠に解けない謎」の匂いに近い。

どの映像もまるで絵画のタッチだ

実際、どんな画面にも、絵画のタッチが潜んでいる。

登場人物たちが生活を営む部屋には、どことなくフェルメールの光と影が満ちている。

町を離れた郊外に広がる美しい森は、ベックリンの描く幹の色と葉の色に彩られている。

なによりも、絵画との類似点に驚いたのは、ヒロインの後ろ姿が、まさにハンマースホイの描く「後ろ向きの婦人」の背中そのものだったこと。

そして、そこには不思議なエロティシズムが漂う。

髪型が似ているのか。

うなじの形が似ているのか。

… というよりも、映画の画面に漂う空気が、ハンマースホイの描く「時間が止まったような静寂」に満たされている。

さらに、西側諸国に比べて、遅れた医療機器しかないような貧しい病院の風景は、どことなく、ハンマースホイの『ストーブのある室内』の廊下に似ている。

いかにもヨーロッパ映画。

2012年の作だというのに、映像そのものが、西側諸国の繁栄から取り残された、1980年当時の寂しい東ドイツの匂いを伝えてくる。

しかし、そこに現れる風景は、みな美しい。

市民を厳しく監視する抑圧国家に残された美しい町と自然。

この皮肉。

監督のクリスティアン・ペツォールトは、観客にその矛盾の意味を考えさせるために、この映画を撮ったようにも思えてくる。

余韻とは、物語が終わったところから

ひっそりと始まる「別の物語の予感」のことである。

ヒロインは、患者を捨てて、自由と繁栄が約束された西側に脱出するのか。

それとも、医師としての責務とプライドを選んでこの地にとどまるのか。

しかし、とどまったとしたら、そのとき彼女を待ち受けているのは、どんな運命か。

予測のつかない方向に、ドラマは収れんしていく。

最後のシーンに、私は明るいハッピーエンドを感じた。

しかし、一緒に観ていたカミさんは、彼女に振りかかる運命に暗いものを感じた。

どちらの感じ方が正しいとはいえない。

観る側が、それを選び取らなければならない。

逆にいえば、そこにこの映画の “深み” がある。

その “深み” を、別の言葉でいえば、「余韻」ということになる。

余韻とは、物語が終わったところからひっそりと始まる「別の物語の予感」のことである。