文芸批評

『読書という荒野』

見城徹(けんじょう・とおる)氏の『読書という荒野』という本を読んだのは、2018年7月の猛暑日だった。

まさに、真夏の炎天下を思わせるような、熱い本だった。

すべて直球勝負。

それも、うなりとともに人の胸元をえぐってくる剛速球である。

ページをめくると、そこから火花が散る

本を開くと、最初に「はじめに」という文章が出てくる。

その章には次のようなタイトルが掲げられている。

「読書とは、『何が書かれているか』ではなく、『自分がどう感じるか』だ」

う~ん !

あまりにもまっとうな正論に、ぐうの音も出ない。

さらにページをめくっていくと、ページが発熱して燃え上がりそうな小見出しが次々と登場する。

「世界の矛盾や、不正や、差別に怒れ」

「正しいと思うことを言えなくなったら、終わり」

「自己嫌悪と自己否定が、仕事への原動力となる」

「絶望し切って死ぬために、今を熱狂して生きろ」

タイトルというより、アジテーションに近い。

1960年代末期に、日本の各大学で学生運動が巻き起こった。デモ隊が集結した広場で、左翼革命を目指した活動家のリーダーが、みなこういう口調で演説していた。

現にこの本には、「左翼に傾倒しなかった人はもろい」というタイトルを持った章もある。

見城徹氏。

幻冬舎社長。

1950年生まれ。

今年(2019年)で69歳。

学生運動の経験が見城氏を育てた

高校時代から学生運動に身を投じ、慶応大学に入学してからはさらにその活動に拍車がかかり、「革命によって世の中の矛盾や差別を正さなければならない」と本気で信じていたという。

この見城氏と私は、まったく同年代である。

私もまた、1950年生まれ。

1960年代末期には、彼と同じように学生運動の周辺を逍遥していた。

だから、似たような体験も重ね、似たような読書経験も持っている。

しかし、この本を読み終わったとき、若い頃の話においては、私と見城氏が精神的に重なっているところはほとんどないと感じた。

私は見城氏が胸に秘めた “燃える闘魂” とは無縁な青春を送っていたからだ。

彼が世の中の差別に憤りを感じ、弱者に対して理不尽な圧力をかけてくる社会に闘争を挑もうとした頃、私はナンパに精を出して、ディスコに通い、マージャンにうつつを抜かしていた。

ときどき学生運動のデモ隊に加わったが、政治集会が終わったあとは、敵対するはずのセクトの学生と一緒に酒を飲み、そいつらのアパートでギターを弾いてフォークソングを歌った。

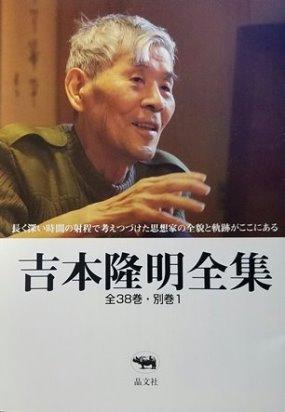

見城氏が、吉本隆明の詩篇(『転位のための十篇』)に触れ、その切ない思想の切れ味に涙していた頃、私は吉行淳之介の恋愛小説を読みあさり、ナンパするための女心の研究に余念がなかった。

あの時代に読書体験を持ったインテリ学生が傾倒した高橋和巳の著作に対しても、見城氏は「夢中でのめり込んだ」と述懐するが、私は『憂鬱なる党派』一冊を読んだだけで胸焼けを起こした。

もちろん、それ以外の読書体験としては重なっている部分も多い。

この本で見城氏が触れているヘミングウェイ、夏目漱石、小田実、沢木耕太郎、吉本隆明、五木寛之、石原慎太郎、村上龍、村上春樹、山田詠美、宮本輝、北方健三、高村薫、三島由紀夫などという作家たちの著作は、(代表作だけかもしれないが)私もまた目を通している。

ただ、どうしても微妙なズレを感じた。

好きな作家として共通する名が挙がっても、そこで論評される個々の作品は必ずしも同じではないのだ。

もちろん、私の読書量の浅さが問題なのだが、いくつか共通して読んでいる作品のなかには、「えっ? この作品のどこが素晴らしいの?」と首をかしげるようなものも、彼の愛読書のなかに混じっている。

全体的な読書傾向としていちばん感じたのは、歴史書、美術書のたぐいを見城氏がほとんど話題にしなかったことだ。

私なら、塩野七生、司馬遼太郎といった歴史本の2大エンターティナーがまず筆頭に挙がってくるところだが、見城氏はそのへんをスルーしてしまう。

その2人は、氏にとっては、すでに大衆的評価の定まった “大御所” という位置づけなのだろう。つまりは、編集者としての食指が動かなかった人たちなのかもしれない。

また、角川書店に勤めたこともあるというのに、片岡義男に対して冷淡なのも少し気になる。村上春樹を称えるならば、春樹と片岡義男の違いは何なのか? というところまで踏み込んでもよかったと思う。

自慢ではないが( … といって自慢してしまうわけだが)、私は当時フィレンツェにいた塩野七生氏に手紙を書き、東京にこられたときにインタビューすることができた。

また、片岡義男氏には電話で原稿を申し込み、当時私が携わってきた冊子に原稿をもらうことができた。

だから、これらの著者たちには、私は今でも熱い思いを抱いている。

閑話休題。

『読書という荒野』に戻る。

「読書」は「格闘」であるという信念

見城氏の読書というのは、一言でいうと「格闘」である。

「本」という名の “リング” に登り、著者と血のにじむような闘争を繰り広げる。

著者に対する畏敬の念も、共感も、すべて格闘を通じて獲得される。

それは確かに素晴らしいことだ。

はっきりした対決姿勢で臨まないかぎり、ほんとうの意味で、著者への共感も生まれない。

読書における「共感」とは、著者との “刺し違い” の別名でもあるからだ。

しかし、著者と刺し違えるということは、(自分も成長して大きくなることも意味するが)基本的には、リングの上に自分と等身大の相手を見つけることにすぎない。

もともと「理解する」ということは、対象を自分の “身の丈(たけ)” のサイズに縮めて手に入れることである。

人間は、身の丈よりも大きなものは理解できない。

だから、この本では、すさまじい格闘の末に、見城氏が著者の思想を理解するに至った顛末は述べられるけれど、見城氏の理解を超えたものに関しては、それと格闘したという気配すら描かれない。

余談だが、若い頃に吉本隆明に染まった人は、往々にしてそういう傾向が強い。

吉本隆明という思想家は、手ごわいライバルや敵対的な思想に対して真正面から闘争を挑み、相手の反撃を打ち砕いて、乗り越えていった人だが、それだけに、最初から “歯が立たない” ものへの畏敬の念が薄い。

彼には、真正面から挑めば論破できないものはないという信念がある。だが、その分独りよがりになってしまうところがある。

つまりは、吉本氏も見城氏も、「己を信じる気持ち」が普通の人の何倍も強いのだ。

困難な状況を乗り越えてきたという自負が、自分を超える力の存在を過少評価してしまうのだろう。

生意気な結論を一言だけいうならば、見城氏のこの読書論にも、自分の理解を超えるものへの “おののき(畏れ)” がない。

貨幣と言語が通用しない “荒野” をめざせ !

それでも、この見城氏の著作からはいろいろなものが見えてきた。

印象に残ったくだりは、村上龍と見城氏の交遊録。

2人で、伊豆の川奈ホテルに投宿し、昼間の時間はテニスだけに費やし、夜はひたすら贅沢な食事を繰り返して、酒類を痛飲したという。

そういう非生産的な行為の繰り返しに価値を置く見城氏のスタンスは、それなりにカッコいい。

シャンパンの泡にも似た軽さと、贅沢さと、アンニュイと、メランコリー。

そういう宿泊体験の蓄積が、村上龍の『テニスボーイの憂鬱』という小説に結実した。

実は、この小説は村上龍の作品のなかでも、私がもっとも好きなものの一つである。

一度だけ、西新宿の高層ホテルのスイートルームで村上龍に取材したことがあったが、彼がインタビューする私に興味を抱いてくれたのは、私が『テニスボーイの憂鬱』の感想を口にしてからであった。

「ほんとうによく読んでくださってますね」

村上龍は、ようやく眠気が吹っ飛んだという目で、私を見つめ直してくれた。

最後に、なぜこの『読書という荒野』という本を買う気になったのかということを記す。

ずばり、タイトルに惹かれたからだ。

「荒野」という言葉は、無類に私の想像力を刺激する。

この言葉には、ルーティン化した日常生活から脱し、身の危険すら覚悟して、いまだ足を踏み入れたことのない地平を目指せというメッセージが込められている。

このタイトルだけで、もう販売部数の7割方は確保できたのではなかろうか。

それだけ、イマジネイティブな書籍名だといっていい。

見城氏は編集者だけあって、本のなかに使うキャッチ類(章タイトル)がとてもうまい。

「極端になれ! ミドル(中庸)は何も生み出さない」

「旅に出て外部にさらされ、恋に堕ちて他者を知る」

「死の瞬間にしか人生の答は出ない」

「夢」や「希望」を語る人間は薄っぺらい

文章のなかに隠れている次のような “啖呵(たんか)” もカッコいい。

「『夢』『希望』『理想』『情熱』などについて熱っぽく語る人間は嫌いだ。これほど安直な言葉はない。夢や希望を語るのは簡単だ。しかしそれを語り始めたら自分が薄っぺらになる」

同感である。

“旅” に関しては、こんな記述もある。

「旅の本質は、『貨幣と言語が通用しない場所に行くこと』だ」

つまり、貨幣と言語というのは、それまで生きてきた自分が無意識のうちに手に入れた、“使い慣れた武器” である。

その武器が使えない場所にあえて身を置いてみろ、と彼はいう。

もちろん、「貨幣」も「言語」も比喩である。

要は、自分がもっとも使い慣れた “武器” を捨てなければならない場所に立て、ということだ。

具体的にサハラ砂漠やアマゾンの奥地を指しているわけではない。

見城氏は、そういう場所に立つことを、自分を守ってくれる環境の『外部』に身をさらすことだと語る。

その “外部” こそが、すなわち “荒野” である、と見城氏はいいたいのだろう。

編集者というのは、けっきょく “アジテーター” なのだ。

私もまた見城氏のアジテーションに魅せられた人間の1人である。