文芸批評

ブラックウッド 「柳」

キャンプをテーマにしたホラー小説で、アルジャーノン・ブラックウッドが書いた『柳』はものすごく怖い物語のひとつだ。

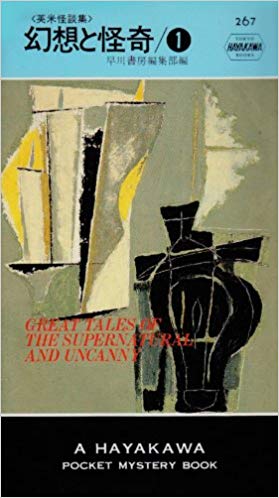

『幻想と怪奇1―英米怪談集(ハヤカワ・ミステリ 1976)に収録されていた作品である。

ウィーンから黒海に向かって、ダニューブ川をカヌーで下る2人の冒険家を主人公にした話だ。

刻々と変化する川の両岸の情景。

中州にテントを張って、焚き火を囲む夕食。

アウトドア好きにはこたえられないシーンがたくさん登場するのだが、どっこい、これが実に恐ろしい方向に向かっていく。

前半は、ダニューブ川を美しく描き出す、のどかな筆致で進行する。

都会の喧騒を離れ、雄大な自然のなかで遊ぶことに思いを馳せる2人のアウトドアマンのうきうきした気分が、カヌーの軽快な動きと重なって、小気味よいテンポで描かれていく。

2人の漕ぐカヌーは、田園風景の広がる平野を越えて、次第に荒涼とした景色のなかに分け入っていく。

陽が陰りはじめ、彼らは、そろそろ最初の宿泊地を探さねばならなくなる。

風が吹き、川の水かさが増す。

やがて、鬱蒼とした水柳に囲まれた中州を発見し、2人はそこにテントを張ることを決める。

周囲に生える水柳が、なんともいえず美しい。

だが、その美しさには、食虫植物がワナを仕掛けているような邪悪な匂いが立ち込めている。

2人は、お互いにその情景に不吉なものを感じるのだが、しかし同僚の気持ちを斟酌しあって、あえて口に出さない。

大自然を相手にしているときは、不用意にパニックをあおって、お互いの精神を不安定にさせてしまうことは、危険な結果を招くことになるからだ。

「あの世」が迫り出してくる場所

焚き火に使うための木切れを集めに出た主人公は、ふと木片を拾う手を休め、周囲の風景を見回す。

…… 何かが、こちらを見つめている!

それが気のせいであることは判るのだが、胸のざわめきを押さえることができなくなる。

耳を澄ますと、風にまぎれて、銅鑼(ドラ)の音のような響きが虚空に舞っている。

大勢の人間が泣いているような、魂の底まで凍りつきそうな、寂しい物音だ。

主人公は、それが地球上では生まれ得ないような物音であることに気づく。

…… この中州は、本来は人が立ち入ってはいけない場所ではなかろうか? ここは、この世ならぬ、別の世界と接している場所かもしれない。

主人公はそう感じるのだが、「別の世界」が何であるかを、小説は最後になっても説明しない。

ブラックウッドが、舞台に中州を選んだことは、この小説を理解する上での大きなポイントになる。

以前、日本の玄倉川の中州でキャンプしていた数家族が、突然の増水で亡くなるという、いたましい事件があった。

それからも分かるように、中州は「異界」が突出しやすい場所なのだ。

荒ぶる神としての自然が、その無慈悲な相貌を剥き出しにする「神域」ともいえる。

2人の冒険家は、拾い集めた薪で火を熾し、いつものように、無駄口を叩きながら調理を始める。

しかし、食事を終えてくつろぐ2人に、心の平安は訪れない。

話題がだんだん乏しくなり、焚き火のまわりに、重たい沈黙が広がっていく。

いつも食後にパイプをくゆらす友人が、今日はその習慣を忘れている。

友人も、きっとこの異様な気配に気づいている!

主人公は、そのとき、不吉な予兆に怯えているのは、自分だけではないことを悟り、慄然とする。

ついに、同僚が重い口を開く。

「知ってるか? カヌーの底にクラックが入っているんだ。それが人間が裂いたものとは思えない傷の形なんだ。簡単には修理できないほどひどい」

「きっと引き上げるとき、岩で擦ったんだろう」

作り笑顔を浮かべて、そう答える主人公も、自分の言っていることを信じているわけではない。

「いや、あれは事故でできた傷ではない」

いつもは陽気な友人が、この日は人が変わったみたいに陰鬱な声を出す。

「それじゃ、まるで何ものかが、ここから出るな、と言っているみたいだな」

冗談でその場をしのいだ主人公も、自分の笑いがこわばってしまうことを防ぐことができない。

深夜、寝苦しくなって、テントの外に立った主人公が見たものは!

…… この先は、もう書けない。

未読の読者にネタをばらしてはいけないという配慮よりも、自分で思い出しても怖くなるからだ。

最初に読んだとき、私はベッドに寝そべって読んでいたのだが、読み終わったとたんに後悔した。

眠れなくなってしまったのだ。

布団をかぶっても、思い出すと震えが止まらなくなる。

私は、もう一度跳ね起きて、そのアンソロジーに収録されていた狼男の話や、墓地で死体を食べる男の話などを読んだ。

ブラックウッドの話に比べ、それらの物語は、はるかに稚拙でバカバカしく思えた。

私は、吸血鬼の話を読みながら、ようやく安心して眠ることができた。

キャンピングカーの旅でも怖い場所はある

後年、キャンピングカーで旅をするようになって、私はよく川原や湖畔にクルマを止めて寝た。

すると、10ヵ所のうち1ヵ所ぐらいは、この『柳』に出てくるような、この世に「あの世」が迫り出してくるような場所があることを知った。

「あの世」とは、人間の霊とか、呪いが封じ込まれた世界のことではなく、自然そのものが、人間の文明を拒否しているような場所だ。

私の嗅覚がそれをとらえると、どんなに疲れていても、たとえ深夜であろうとも、私はそこから逃げ出す習慣がついてしまった。

私が、人のいるキャンプ場やRVパークなどに泊まりたがるのも、ひとつには、そういう体験があるからだ。